Il castello di Santa Severina al tempo dei Carrafa

Santa Severina (KR), il castello cinquecentesco fatto costruire da Andrea Carrafa, erroneamente ritenuto il “Castello Medioevale” della città.

Nell’ottobre 1496 re Federico vendeva la città di Santa Severina, con il titolo di conte e con altre terre e feudi, ad Andrea Carrafa; tuttavia, egli trovò l’opposizione degli abitanti. Nonostante la promessa fattagli da Paolo Siscar conte di Ayello, allora viceré e governatore della provincia di Calabria, di “dare opera cum effecto a fare conseguire ad esso Conte di Santa Severina, la pacifica, integra et vera possessione della città di Santa Severina con lo castello, et fortellecza et etiam della terra delle Castelle … per lo predetto Conte de Agello minime fu adimplita detta promissione sincomo e publico noto et manifesto ad ogni persona et signanter della provintia di Calabria”. La città, approfittando della difficile situazione militare in cui si trovava il regno, e facendosi forte degli antichi privilegi, resistette ai tentativi di Andrea Carrafa di entrarne in possesso, schierandosi con i Francesi durante la guerra franco-spagnola (1502-1503). Il Carrafa ne entrerà in possesso solamente con la vittoria degli Spagnoli, ed in seguito all’intervento di Consalvo Ferrante Duca di Terranova detto il Gran Capitano.[i]

Santa Severina resistette a lungo strenuamente, e si arrese solo dopo che il Duca di Terranova in nome del re, ebbe confermato alla “università e suoi casali tutti i loro Privilegii, e franchitie, immunità, e gratie”. Tra i vari privilegi della città, vi era anche quello concesso dai primi re angioini, di rimanere sempre in regio demanio e di non essere mai data in feudo (“La Citta pred.a havea per privilegi de Re Carlo primo e secondo, che la Citta pred.a non possa esser donata a barone nullo”), così, solo nell’ottobre del 1506, era vinta la resistenza dei cittadini con l’ingresso delle truppe del conte Andrea Carrafa. Tra coloro che con le armi si opposero per diversi mesi, alla presa di possesso da parte degli Spagnoli, c’erano Francesco Ferrari de Colle ed il figlio Ferdinando; per tale motivo, il 16 giugno 1504 essi ebbero confiscato il feudo di S. Stefano, del quale ne fu investito il conte Andrea Carrafa.[ii]

Santa Severina (KR), scorcio del palazzo del castello cinquecentesco fatto costruire da Andrea Carrafa, erroneamente ritenuto il “Castello Medioevale” della città.

Nel 1507 il re Ferdinando il Cattolico accoglieva le richieste presentate dall’università di Santa Severina. Le grazie, a causa della partenza del sovrano da Napoli, rimasero soltanto decretate e, dopo la supplica dei cittadini di Santa Severina, il 20 settembre 1507, furono rese esecutive dal viceré Don Giovanni d’Aragona. Tra queste vi era: “Item supplicano V.C.M. si degni rimettere, indulgere e perdonare ad essi supp.ti, et homini di detta Città di Santa Severina tutti delitti, errori, offensioni, rebelli et ogn’altro eccesso etiam crimen lesae maiest.s ex quocumq. capite commessi et perpetrati in genere seu perpetrandi tanto dentro detta Città, e sue pertinenze, quanto contro quelli in quocumq. loco et coram quocumq. sin al tempo, che loro si riducessero alla fedeltà di V.C.M. et arborarono la felicissima bandiera di quello etiam per tale cause siano liberi, impuni et quat. obligati et non habbino ad esser modo aliquo vexati, imputati, inquietati, ne molestati nullo unquam tempore in persona neq. in bonis. Placet Regiae Maiestati”.[iii]

Così la città di Santa Severina, “cum eius castro et fortellitiis, muro, fossatis et vallatis cum bombardis et aliis monitionibus, variis artiglieriis et armis ad defensionem castri praedicti necessariis”,[iv] passò in potere del conte anche se pochi anni dopo, nell’aprile 1512, sparsasi la falsa notizia della morte del feudatario nella battaglia di Ravenna, tenterà la via della ribellione.

Andrea Caraffa ritornato nel regno “spedì ordine da Raymondo di Cardona VR del regno che fosse ritornato nel dominio, qual’ordine non ubidito, hebbe facoltà di riacquistarselo armato”. Ottenuti “due mila fanti e cento cavalli” da Bernardo Villamarino, luogotenente del viceré e conte di Capaccio, “tenne per alquanti mesi in istretto assedio la Città ma, vegendo nulla profittare, si studiò come sorprenderla per inganno e fu per mezzo d’alcuni suoi, irritando la plebe contro la nobiltà”.[v]

Ancora nel 1515 duravano le conseguenze della rivolta così, per non incorrere nella sua vendetta, “multi homini de Sancta Severina, Cutro et Policastro vanno forosciuti et despersi per queste provincie de Calabria, et signanter sono receptati in le infrascipte terre; in la Rocca de Neto, Berzino, Caccuri, Strongoli, Casobono, Corigliano, Cotronei, Mesoraca et Belcastro et in altri lochi”. Altri catturati furono giustiziati come nel caso di Filippo della Petra, che fu decapitato, e di Sipio Fusino. I beni di entrambi furono confiscati e concessi ad Antonio Enriques de Cisneros.[vi]

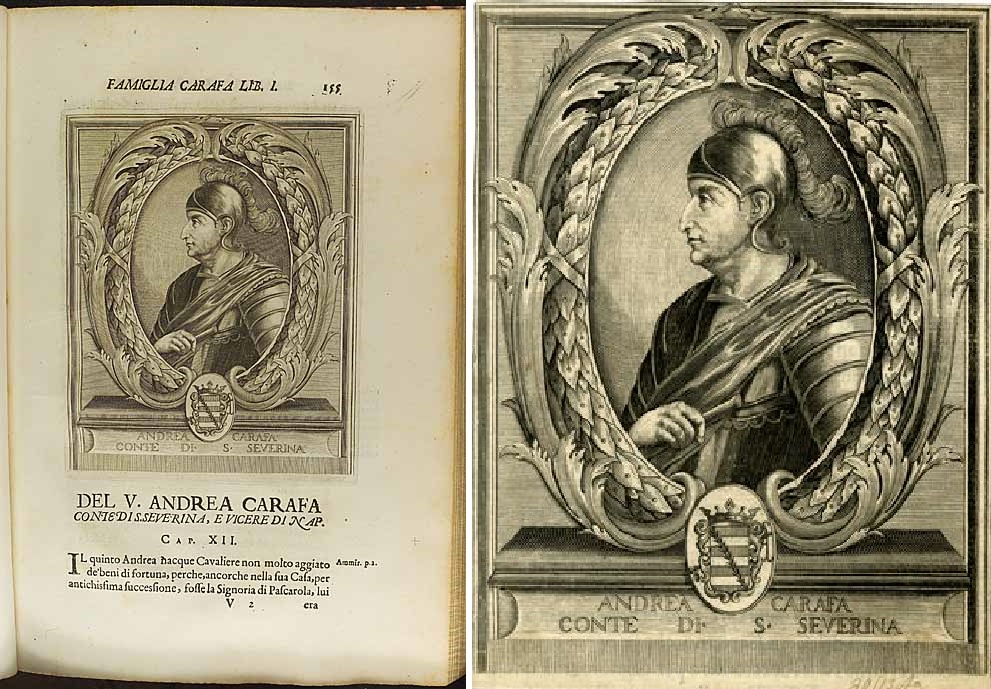

Andrea Carrafa conte di Santa Severina. Aldimari B., Historia geneaologica della famiglia Carafa, Napoli 1691, vol. 1, p. 155 (da notes9.senato.it).

Domata la rivolta, Andrea Carrafa sospese gli usi civici e confiscò i beni dei rivoltosi, che furono perseguitati per molti anni. Forte della sua posizione di consigliere regio, con l’accusa che alcuni cittadini, approfittando degli eventi, si erano impossessati di beni feudali, nel 1521 ottenne dal viceré Cardona un delegato parziale per fare l’inventario e la reintegra del feudo, con l’intento di usurpare alcuni diritti dei cittadini e della mensa arcivescovile. Utilizzò poi parte dei terreni reintegrati e confiscati, per favorire coloro che, nel passato, si erano dimostrati devoti e fedeli alla sua persona.[vii]

Solo dieci anni dopo la fine della rivolta, il 16 marzo 1525, il Carrafa accolse la richiesta dell’università di Santa Severina di approvare le costituzioni della città. Tra i vari capitoli vi era la conferma degli usi civici soliti e consueti, cioè di poter “tagliare, pernoctare, pascere, glandare, spicare et aquare, seu beverare loro bestiame”, in alcuni territori del conte senza pagare. Essi “dal tempo dele rivolture de dicta città, che sono circa anni undeci, alcuna volta son stati evitati, et interrupti”.

Inoltre, egli accolse la supplica di “remittere, relaxare, et perdonare ad dicta Un.tà, et homini de quella, li quali al p.nte stanno in dicta Città, e suoi casali ad la fidelità, et obedientia de ipsa V. S. Ill.ma omne crimine, excesso, et delicto per ipsi patrati quomodocumq., et qualitercumq. in li tempi praeteriti ante dece anni de lo p.nte di in tempo dele guerre, et revolture de ditta cittade contra qualsivoglia un.tà, et persona, che per gratia, et indulto generale et speciale obtengano perdono, et relaxatione de pene, etiam corporis afflictive, salvo jure partis civilis proseguendo. Placet eidem D.no, concordata prius parte, exceptis forjudicatis”.[viii]

Santa Severina (KR), Il castello visto dalla piazza.

Un nuovo castello

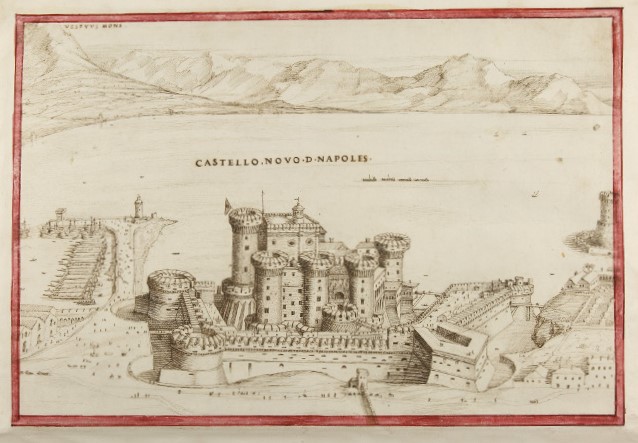

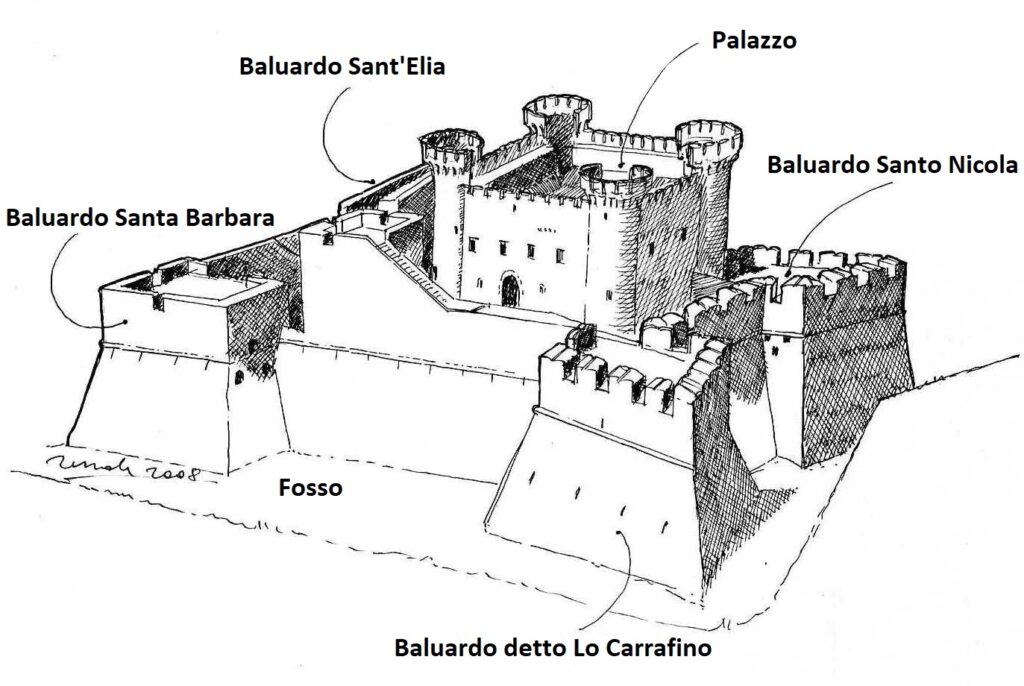

Con la perdita dello stato demaniale, al presidio ed al castellano di nomina regia, subentrarono un castellano scelto dal feudatario e le sue guardie baronali che, essenzialmente, andranno ad esercitare funzioni costrittive e repressive sulla popolazione. Durante il periodo in cui la città fu sottoposta al dominio di Andrea Carrafa e, precisamente l’anno 1523,[ix] al tempo in cui egli ricoprì la carica di luogotenente del regno di Napoli, sostituendo nel governo il viceré Carlo di Lannoy (1522-1524), partito per guerra in Lombardia, sul modello del Castello Novo di Napoli, fu edificato un nuovo castello secondo le moderne tecniche di difesa.[x] La nuova struttura, infatti, fu realizzata addossata alle timpe (“una chiusa de vigne in la fontana alla favata iux.a la via pu.ca di doi para et le timpe delo castello”),[xi] parte delle quali inglobò al suo interno: “nella sommità è un castello intagliato dentro l’istessa pietra, con fosso, e contrafosso, con due ritirate, conforme il Castello Nuovo di Napoli”.[xii] Questo nuovo castello fu munito di quattro robusti baluardi, detti: “s.to Nicola”, “lo Carrafino”, “s.ta Barbara” e “s.to Elia”,[xiii] mentre un largo fossato lo separava dalla città.

Castello Novo D. Napoles, Francisco de Holanda, Patrimonio Nacional. Colecciones Reales. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 28-I-20, fol. 53v.

Ricostruzione del castello di Santa Severina (disegno di Pino Rende).

Per la sua realizzazione i cittadini furono costretti a prestare la loro opera gratuitamente, come si legge nelle costituzioni delle città approvate dal conte il 16 marzo 1525. L’università supplicava il feudatario affinché nessun abitante, né della città né dei suoi casali, fosse mai più costretto a “servitio alcuno de persona ne con bestie, ne meno con robbe senza conveniente pagamento”. Ciò era stato concesso in passato dal conte, ma poi questa “gratia fu interrupta per le fabriche et reparationi del castello”. Sempre in tale occasione il conte, prendendo nota delle indicazioni fornitegli nel 1521 dal regio reintegratore Francesco Jasio, ordinò di procedere alla demolizione di diverse “case, grutte, casalini, et mesolari siti, et positi circumcirca le ripe de ditta Città”, come di altre situate “prope castrum”, in quanto potevano essere di “praejudicium dictis moenibus, et fortellitiis”, e quindi nuocere alla difesa della città e, soprattutto, alla sicurezza del castello.[xiv]

L’effetto di queste distruzioni fu lo spopolamento di una vasta area della città e, di riflesso, il venir meno delle decime, che i parrocchiani versavano alle chiese parrocchiali situate vicino al castello. Una sentenza del Nunzio apostolico di Napoli del 1534, a favore del capitolo di Santa Anastasia, riguardante l’imposizione e l’esazione delle decime apostoliche dai benefici semplici dei SS. Filippo e Giacomo, S. Brancato (S. Pancrazio), S. Luigi di Cava, S. Maria, S. Geronimo, S. Bartolomeo, S. Leonardo e S. Antonio, ci fa intravedere quanto vasta era stata la distruzione di edifici per fare spazio al nuovo castello.

Il commissario inviato dal nunzio per indagare, faceva presente che i benefici sui quali gravavano le decime erano, o estinti, o privi di rendite, quindi, da essi, il capitolo di Santa Anastasia non percepiva ormai più alcun utile. Le case, appartenenti alle chiese parrocchiali dei SS. Filippo e Giacomo e di San Brancato, erano state demolite. Lo stesso era avvenuto per una casa beneficiale situata “prope castrum”, per l’oratorio di San Matteo apostolo, “cuius domus potigha et bona ex quibus fructus percipebantur prope castrum existentia demoliti apparent et videntur”, per l’oratorio di Sant’Antonio, il quale è carente di beni “quia ea prope castrum habebat et postea ab eo demolita”, e per i rimanenti benefici.[xv]

Dello stesso tenore è quanto emerge dalla visita effettuata nel maggio 1559 ai luoghi pii della città, dal cantore della chiesa cattedrale di Mileto D.no Joanne Thomasio Cerasia, al tempo dell’arcivescovo di Santa Severina Gio. Battista Ursini. Dopo aver visitato la parrocchiale dei SS. Filippo e Jacopo e poi quella di Santa Maria de Puccio, fu la volta di quella di San Brancato, dove il cappellano Matteo Castania affermò che la chiesa “ha la X.ma benche poco sia che non ci sonno parrocchiani”. Proseguendo poi per la vicina chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, trovò il cappellano Matteo Greco che, ugualmente, disse: “non habere nihil nisi X.mas q(uam)vis parvi parrocchiani sunt”.[xvi] Le due chiese parrocchiali dei SS. Filippo e Giacomo e di San Brancato (San Pancrazio) saranno dopo poco soppresse.

Santa Severina (KR), medaglie che ritraggono Andrea Carrafa (da numisbids.com).

La città nemica

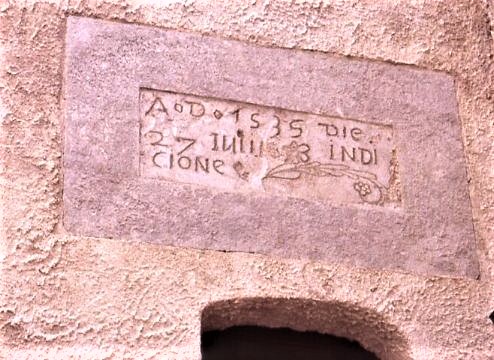

Se nel passato il castello con le sue alte torri, aveva rappresentato l’estrema difesa della città dai pericoli esterni, dopo i tentativi della popolazione di ribellarsi alla condizione feudale, esso divenne il simbolo concreto del potere repressivo del conte, il quale, contro di essa fece puntare le sue armi, “attenta la notoria rebellione de dicta Città in li anni passati”. Infatti, oltre al grande fosso, che separava il castello dalla città, davanti al fronte bastionato del castello rivolto verso l’abitato, fu creato un grande largo, ottenuto utilizzando parte del suolo lasciato libero dalla distruzione di alcune case. Il largo, formato da una ampia ed estesa piazza chiamata del “Campo”, privo di ogni ostacolo, permetteva così all’artiglieria dei baluardi del castello di poter battere e penetrare in modo migliore la città. Mentre due baluardi erano rivolti contro di essa, altri due puntavano sulle sue vie di accesso. Due delle tre porte della città, infatti, furono rifatte in luoghi diversi, in modo da poter essere meglio controllate dagli spalti del nuovo castello. I lavori proseguirono durante il periodo feudale di Galeotto Carrafa, nipote di Andrea, come si rileva da una iscrizione graffita su di una parete del palazzo di abitazione del castello: “A D 1535 DIE / 27 IUNI 8 INDI / CIONE”, ma in seguito esso cadde in abbandono.

Santa Severina (KR), iscrizione graffita su di una parete del palazzo di abitazione del castello (1535).

Una relazione del tempo così descriverà la città di Santa Severina: “l’eminenza del sito sovra cui sta collocata Santa Severina è tale, che aggiuntavi la Rocca fondata sopra il sasso vivo di fabrica non molto antica, ben’intesa e fiancheggiata da più rivellini e torrioni opportunamente disposti riesce fortezza di molta considerazione. Ma questa piazza pure è senz’acqua, né v’ha memoria, che nelle passate rivoluzioni del Regno si sia mantenuta mai contro l’inimico: anzi a rendersi fu sempre delle prime, a ciò forse astretta dalle necessità, o indotta dall’incostanza naturale de l’abitatori. Il che forse conosciuto dagli Spagnuoli, hanno di proposito trascurato di mantenerla, trovandosi anche al presente in tutto sfornita di presidio, e d’arme e la Rocca non ch’altro disabitata”.[xvii]

Santa Severina (KR).

I mezzi del feudatario

Anche se con il passare del tempo i Santaseverinesi si erano ormai rassegnati alla condizione feudale, non mancavano le occasioni per aspre liti con il feudatario, il quale pensò che, invece di usare le armi, gli fosse più conveniente corrompere i cittadini.

Al tempo del conte Vespasiano Carrafa l’università di Santa Severina intentò lite contro il conte per le nuove difese e chiuse da lui realizzate, che limitavano i diritti civici dei cittadini. La lite, che fu portata nel Sacro Regio Consilio, ebbe termine nel novembre 1575 con un accordo. Se da una parte il conte era costretto a riconoscere: “che nel territorio de ferrato et camere non permetta che se lavori et quello che si e lavorato si reduca ad pristinum conforme alli ter.ni antiqui”, dall’altra otteneva di poter fare “una defesa per le giumente et pullitri proprii nel territorio dove piacerà”, ma non nel corso di Ferrato e Torrotio; corso che egli potrà tenere chiuso per due anni, “permettendo pero che li citatini possano coglere gliandre per li mandarini loro”.[xviii]

Ma se il feudatario era costretto a riconoscere i diritti civici dei cittadini sul loro territorio, dall’altra non perdeva l’occasione per insinuarsi nella gestione del potere della città, scegliendosi tra i ventiquattro nominati, metà degli eletti del governo cittadino, che era composto da due sindaci, uno dei nobili ed uno del popolo, e da 12 eletti, sei dei nobili e sei del popolo. Egli riconosceva ai nobili di eleggere i loro eletti ed al popolo i propri, ma otteneva di poter nominare il mastro giurato, confermare il catapano e due dei quattro giudici: “Item permetta sua Sig.ria Ill.ma delli dudici electi che haverando da restare per lo governo della Univ(ersi)ta deli ventiquattro nominati sei de quelli ne eliga sua Sig(ori)a Ill.ma cioe tre delli nobili et tre del Popolo et sei altri lo sin(di)co cioe tre delli nobili et tre del popolo”.[xix]

Il controllo sull’università metteva così al riparo il conte da ogni tentativo dei cittadini di limitare il suo potere. Tuttavia, altre liti e con effetti più pericolosi, opponevano il feudatario ai potenti arcivescovi della città. Esse riguarderanno soprattutto la questione delle decime e l’usurpazione dei beni e diritti della chiesa. Contrasti che diverranno più aspri con l’avvento dell’arcivescovo Giulio Antonio Santoro e, soprattutto, del fratello e successore Francesco Antonio Santoro.

L’ostilità verso il feudatario, sia da parte dei cittadini che della chiesa, pur assopita e contrastata, non cesserà ma continuerà a fare da sfondo alle vicende economiche e sociali della città. La rivolta del 1648 riaccese il timore per una città ostile. Nell’apprezzo della Città e Stato di S. Severina fatto nell’anno 1653 dal tavolario Onofrio Tango, con l’intervento del consigliere Gennaro Pinto, così è descritta la parte del castello rivolta verso l’abitato: “Continuando per detto recinto si trova il 3° Baloardo, dalla parte del detto largo all’incontro [della] Chiesa maggiore dove e uno Cannone di Bronzo dal q(ua)le si difende la Città da mezzo giorno e si pote battere parte della Città continuando per detto recinto si trova il 4° Baloardo dove è un’altro Cannone di Brunzo piccolo dal quale si può difendere la Città dalla parte di tramontana et [si] può battere la restante parte di detta Città in tempo de revoltura li quali baloardi sono tutti con sue difese che guardano le muraglie tra l’uno et l’altro fatto Mathematicamente con architettura”.[xx]

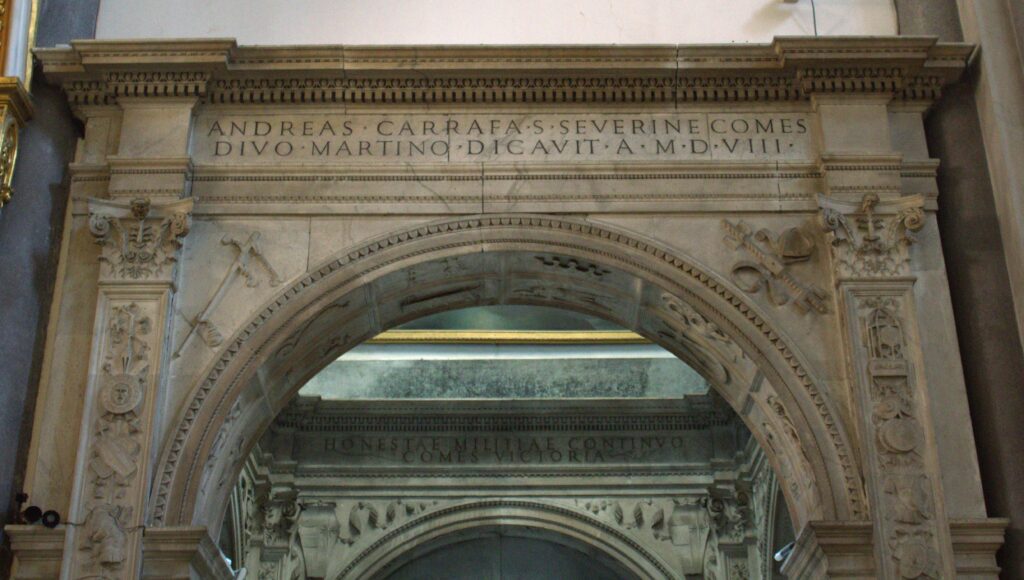

Napoli, la cappella dedicata a San Martino eretta da Andrea Carrafa conte di Santa Severina, nella chiesa di San Domenico Maggiore (1508), dove si trova la sepoltura dei suoi genitori (1513), Galeotto Carrafa e Rosata Petramala, con la seguente iscrizione: GALEOTTO CARRAFAE/ DOMI ET MILITIAE CLARISS/ QUI PRO REGIB ARAGONEIS MULTA/ FORTITER GESSIT ULTIMQ/ FERDINANDI REGIS PRIMI BELLO/ CORREPTUS MORBO IN FERENTANIS/ IAM SEPTUAGENARIUS DIEM OBIIT/ ET ROSATAE PETRAMALE/ MULIERI PRAESTANTISS/ ANDREAS CARRAFA S SEVERINAE COMES/ PARENTIBUS OB P AN M DXIII.

La fiera di San Ianni Minagò

Il castello della città era il luogo da cui veniva presa la bandiera in occasione della fiera di San Ianni Minagò. Durante il mese di maggio vi erano in Santa Severina due fiere; una dell’arcivescovo, o della chiesa, detta di Santa Anastasia, e l’altra del feudatario, o della città, detta di San Ianni Minagò. La prima era stata concessa con privilegio del 20 settembre 1507 da re Ferdinando: “Supplicano V.C.M. si degni concedere ad ipsa Università, che possa ogn’anno lo mese di maggio di costituire, e fare l’Archiepiscopale Ecclesia di detta Città una fera seu mercato franco duraturo per otto dì = Placet”.[xxi] Questa fiera si teneva nella piazza dove si dice “il Campo”. L’altra era stata concessa da re Alfonso il 20 settembre 1444: “Item supplica et pete la dicta un.ta che loro sia concesso de gratia che poczano fare onne anno uno mercato durat.ro per octo jorni che sia franco et omne utilitate che intrasse selo dicto mercato sia delo mastro jurato dela cita predicta, Placet R.ie M.te”.[xxii] Questa si svolgeva fuori le mura in località “Lo Riyo”.

La fiera della chiesa iniziava il primo sabato successivo all’Ascensione mentre quella del conte la seconda domenica di maggio. Essendo la prima legata ad una festa mobile, a volte le due fiere si accavallavano, creando liti tra la chiesa ed il feudatario. Per questo motivo, dopo che nel maggio 1578 erano sorte liti seguite da scomuniche e carcerazioni, il 18 maggio dell’anno dopo l’arcivescovo di Santa Severina Francesco Antonio Santoro e l’utile signore della città Vespasiano Carrafa stipularono un accordo per regolare lo svolgimento delle due fiere.

Tra l’altro fu deciso che “In p.s quando la fera della chiesa si farà et in un med.o tempo occorresse quella della Città si possa cominciare otto di innante quella della Chiesa et che il giorno che finisce si cacci quella bandiera del castello secondo il solito; et occorrendo che il giorno di S.ta Anastasia fosse la Dom.ca che intra la bandiera della Città allhora la fiera di d.a Chiesa incominci entrata la bandiera e duri per insino tutta la Dom.ca seg.te et che nissiuna delle due fere se possa dare impedimento alcuno non obstante che fussero dì festivi”.

La seconda domenica di maggio era inalberata la bandiera del feudatario nel castello. Il mastro giurato della città assieme ad un notaio si recava nel castello dove, in presenza di testimoni, riceveva dal castellano “l’insegne ossia stendardo dell’Ill.mo Signor Conte della Città”, per poter fare la fiera di San Giovanni Minagò. Il mastro giurato si impegnava all’atto della consegna, a tenere e conservare diligentemente lo stendardo, ed a riconsegnarlo la domenica successiva al castellano sotto la pena di 1000 ducati. All’atto della consegna tutti i presenti gridavano “Viva il Re, Carrafa Carrafa”. Quindi il mastro giurato, portando la bandiera, e accompagnato “con molti genti armati con scopette a focile”, passava per il Campo, recandosi sul luogo dove doveva svolgersi il mercato. Qui era inalberata la bandiera dando inizio alla fiera, per tutta la durata della quale essa era guardata notte e giorno da gente armata.[xxiii]

Dagli atti del notaio Marcello Santoro stilati per l’occasione, possiamo ricavare alcuni nomi di castellani e di mastri giurati. Domenica 14 maggio 1570, nel castello di Santa Severina, il mastro giurato Hieronimo Angeriano prende in consegna lo stendardo dal castellano Gio. Thomaso Campana. Sono presenti Alexandro Infosino, Manilio de Viza, Philippo Campana, Fabio Mangione, Fernando Perrecta, Johannes Thomaso Ferraro e Johannes Bernardino Marturano.[xxiv] Domenica 13 maggio 1571 nel castello di Santa Severina il mastro giurato Antonino Longo riceve lo stendardo dal castellano Francesco Baglione.[xxv] Domenica 13 maggio 1582 nel castello di Santa Severina il mastro giurato Antonio Susanna prende in consegna il vessillo da Gio. Battista Garraffa, governatore della città, essendo assente il castellano.[xxvi] Da questi e da altri atti risulta che di solito, sia il castellano che il mastro giurato, rimanevano in carica un anno. Tra i castellani ricordiamo oltre ai già citati Gio. Thomaso Campana (1570) e Francesco Baglione (1571), anche Nicola Maria de Parisio (1577).[xxvii]

Napoli, particolare dell’arco d’ingresso della cappella dedicata a San Martino eretta da Andrea Carrafa conte di Santa Severina, nella chiesa di San Domenico Maggiore (1508).

Il carcere

La presenza nelle carceri del castello di Santa Severina, di molti prigionieri provenienti anche dalle terre vicine, è attestata da diversi documenti. Quasi sempre essi sono imprigionati per frode e per evasione ai pagamenti fiscali.

Il 5 agosto 1570, Francesco de Martino protesta contro il sindaco della città Lucantonio de Moio. Essendo l’università di Santa Severina debitrice, la Gran Corte della Vicaria ha mandato un commissario per riscuotere, che ha messo in prigione suo padre, sequestrandogli anche alcuni beni. Pertanto, il detto Francesco chiede al sindaco della città che “voglia levare indenne a dicto suo padre de dicta pena essendo cose universale et accomodare dicto mag.co com(issari)o per cavarlo de dicto castello et restituisca dicti soi pegni … et se protesta ancora che essendo vechio dicto patre et malsano non venga a morire retrovandose carcerato di tal modo”.[xxviii]

Il 17 settembre 1570, il vice castellano Giovanni Th.o Ferraro in presenza del commissario del regio collaterale consilio, il nobile Claudio Bonetti, che è stato inviato da Jo. de Martino per esigere le collette dall’università, relativamente al debito che vanta Antonio Bona Vides, dichiara che: “in dicto castello se retrovano molti et molti carcerati tanto ad instantia sua come del R(egi)o Thes(orier)o de la Provintia de Calabria et perche dicto vice castellano se retrova in la guardia de dicto castello senza compagni et guardiani et dubita per tanti prigioni che ci sono in dicto castello non havendo compagni non si ne venga a fugire alcuno perchè non può guardarli”.[xxix]

Il 2 dicembre 1573, alcuni amministratori di Rocca Bernarda: Petro Consalvo, Michele Spano, Salvatore Accepture, Iosepho de Juliano, Thomaso Castagna, Antonio Marinaro e Matteo Syllano, dichiarano di trovarsi carcerati nel castello di Santa Severina per mandato di Giovanni Angelo Lauria, destinato per la Regia Camera della Sommaria alla revisione dei conti del loro sindacato.[xxx]

Il 22 giugno 1577, il sindaco dei nobili Petro Antonio del Sindico protesta, in quanto il commissario della Regia Camera della Sommaria Gio. Battista Gattula, incaricato di verificare i conti dei sindaci, gli ha richiesto i conti del suo sindacato passato. Anche se i conti sono già stati verificati e trovati validi, il commissario ha ordinato di farlo carcerare nel castello. Pertanto, il sindaco protesta e si appella alla Regia Camera ed ai superiori del commissario, chiedendo di non essere mandato in carcere nel castello “loco suspetto”.[xxxi]

Il 12 ottobre 1577 Giovanni Paolo Canale, commissario deputato e sostituto del commissario del regio collaterale consiglio Giovanni Francesco Stanganello, consegna nel castello di Santa Severina, “per mano e chiave”, al castellano Nicola de Parisio, alcuni prigionieri della terra di Cirò. I carcerati che il castellano dovrà tenere ed avere in buona custodia, sono: Giovanni Pietro Curiano, Antideo Curto, Giovanni Mazeo di Giovanni, Carlo Cesare Bonaiuto, Giovanni Tommaso Crasiglio, Francesco de Paris, Cesare de Vienna, Anselmo Pandari, Filippo de Andreus de Acri, Fabio Barbusia e Federico de Amato. Sono presenti il regio giudice “ad contractum” Jacopo de Martino, il governatore della città, Vespasiano Marsano, Barnaba Novellisio, Gio. Domenico Manella, Gio. Jordano de Mesoraca e Gio Dominico Fiasco.[xxxii]

Napoli, sepoltura con l’arme della famiglia Carrafa sul pavimento della cappella dedicata a San Martino eretta da Andrea Carrafa conte di Santa Severina, nella chiesa di San Domenico Maggiore.

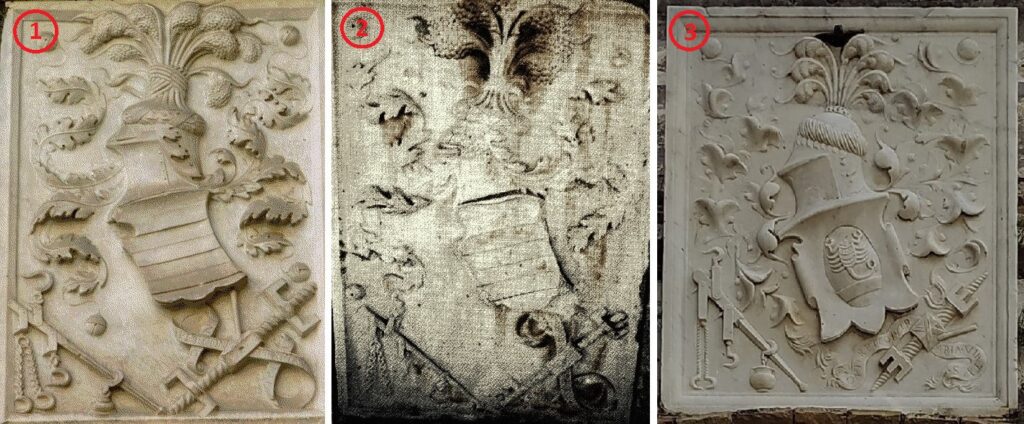

1. Napoli, chiostro di San Domenico Maggiore, arme dei Carrafa (foto da Pina Catino, Ettore Carafa, la famiglia, i luoghi, la rivoluzione, Adda Ed. 2008). 2. Santa Severina (KR), arme dei Carrafa posta sul baluardo del castello detto San Nicola (foto da Lo Petrone P., Il castello-fortezza di Santa Severina, 1995). 3. Santa Severina (KR), arme degli Sculco posta sull’ingresso attuale, realizzata riutilizzando un’arme dei Carrafa.

Castellani e guardiani

La guarnigione del castello era composta dal castellano, dal vice castellano, e da alcuni aiutanti, o soci. Essi erano scelti e pagati dal conte, ed erano immuni ed esenti da ogni dazio e gabella della città. Il castellano aveva diritto allo “ius portelli”, esigendo dai forestieri carlini 15 e dai cittadini un tari, ed era esente dal pagamento del dazio della carne e del pesce venduti in città, però solamente quando comprava per uso proprio.[xxxiii] Aveva inoltre diritto ad una parte delle fiaccole di legno resinoso vendute da forestieri, che egli doveva conservare per uso del castello.

Per il suo mantenimento ed armamento il castello poteva contare sulle entrate provenienti dai fidatori dei corsi di Fota, Crepacore, Cromito, S. Leone, Vituso e Pantano. Essi erano costretti a pagare, “pro honoratico” dovuto al castello per antica e vetusta osservanza, complessivamente ogni anno ducati 32 e tari 2, 142 pezze di formaggio ed altrettante ricotte. Inoltre, per ogni ovile costruito nei corsi, i fidatori dovevano versare due tari, oppure un montone ed un capretto. I pagamenti si esigevano in due rate uguali: una a Natale e l’altra a Pasqua. Il montone e il capretto si esigevano a Pasqua.[xxxiv]

Nel relevio presentato da Galeotto Carrafa dopo la morte di Andrea Carrafa, avvenuta nell’ottobre 1526, si legge che la spesa per il mantenimento annuo della guarnigione del castello di Santa Severina ascendeva a ducati 468, mentre quello per il castello di Le Castella era di ducati 396. Le due spese erano necessarie in quanto nel primo caso “attenta la notoria rebellione de dicta Città in li anni passati”, nel secondo caso “perche è exposto ad la marina ed ad invasione de turchi et altri pyrati”. Allora la guarnigione del castello di Santa Severina era composta da un castellano con una provvigione annua di ducati 70, un “bombardero” che percepiva un salario annuo di ducati 36, e dodici “compagni” che ne percepivano uno di 30 ducati annui ciascuno. Mentre, per quanto riguardava la paga annuale relativa al castello di Le Castella, il castellano riceveva 60 ducati, il “bombardero” 36, ed i 10 “compagni” 30 ducati ciascuno.[xxxv]

Cinquanta anni dopo la situazione del castello sarà ben diversa. Esso risulta in stato di abbandono e la sua funzione ridotta a quella di carcere. Nella nota delle entrate e dei pesi della città di Santa Severina e dei suoi casali, presentata il 24 gennaio 1571, dal conte Vespasiano Carrafa, unico figlio ed erede di Hieronima Carrafa,[xxxvi] si trova: “… et più ce pagano a doi homini che guardano lo castello di detta città et al vicecastellano, d.ti quarantotto alli doi homini et al vicecastellano d.ti trentasei dico 84”.[xxxvii]

Il 29 agosto 1577 nel castello di Santa Severina, il feudatario Vespasiano Carrafa dichiara di essere debitore di Gio. Stefano Circhione, al quale deve ducati 30 “pro salario et mercede” del suo servizio, per il presente anno della quinta indizione. Non avendo denaro contante, o altro modo migliore per soddisfare il debito, dà al Circhione un cavallo di pelo morello “sfaciato balsano”. Nello stesso giorno e luogo, e per lo stesso motivo, dà a Vespasiano Massaro, al quale deve cinquanta ducati, “un pulledro”.[xxxviii]

Nella “Liquidazione del Relevio de Don Vincenzo Ruffo principe di Xilla”, morto il 3 di giugno 1616, presentata l’anno dopo dalla figlia Giovanna Ruffo, tra i pesi relativi all’anno 1615 per tutto agosto 1616, si nota: “Per concio del ponte del castello d.ti 40; Provisione del castellano d.ti 15. Provisione del Bombardero d.ti 15. Per tanta polvere per servizio del castello d.ti 40”. Tra i “Pesi soliti pagarsi dal P.rone utile Sig.re dello stato di Santa Severina”, presentato nel 1657 da Gio. Andrea Sculco, erede del fratello Carlo Sculco, risulta: “Soldati del Barigillo n°. sei a d.ti sei il mese per ciascuno d.ti 432. All’artegliere per lo sparatorio della arteglieria del castello nelle feste solenni d.ti 15. prov.e a Stefano Cavanaro castellano d.ti 50.”[xxxix]

Arme di Vespasiano Carrafa conte di Santa Severina (da Scipione Mazzella, 1586) e arme esistente nella cappella di famiglia in San Domenico Maggiore a Napoli.

Nel castello

L’undici settembre 1573, nel castello di Santa Severina, il feudatario Vespasiano Carrafa, figlio del conte Andrea e di Geronima Carrafa, riceve dai coloni Salvatore, Romano e Giovanni Battista de Romano e da Bernardo de Bona, abitanti a San Giovanni Minagò, tomoli 1200 di frumento a compimento dell’affitto della gabella di Gullo appartenente alla curia comitale.[xl]

Il 18 ottobre 1573, Domenico de Orangia de Abrigliano si reca nel castello di Santa Severina, per rivendicare il rispetto dei capitoli matrimoniali, stipulati con il conte di Santa Severina Andrea Carrafa, riguardanti lo sposalizio tra suo figlio Vittorio ed Hippolita Carrafa, figlia del conte. Quest’ultimo e il figlio Vespasiano si erano impegnati “in solidum” a consegnare ducati mille ai due sposi “nel dì dell’affidare”. Il denaro doveva essere così ripartito: ducati cento in denaro contante, o in animali, ducati trecento “per il valore di una veste di velluto palumbano, una guctunera del medesimo et uno spolveri di tela lavorato di seta car(mosi)na telimari”, ed il rimanente in sei rate dall’affitto del fondo “Turrotio”. Sono presenti Antonino Lepira, il castellano Francesco Baglione, Colella Focuso, Geronimo Cirigiorgio, Camillo Puglisio di Mesoraca, ed altri.[xli]

Il 20 giugno 1575, nel castello di Santa Severina, Vittorio de Orangia de Aprigliano, dichiara di aver ricevuto ducati duecento dal nobile Costantino di Todaro e da Marco Antonino Simione di Belvedere. Sono presenti Jo.nes Carolo Lepira, Jo. Cosentino, Cola Gravà, Jo.nes Ganguza di Cutro e altri.[xlii]

L’otto gennaio 1577 nel castello di Santa Severina, l’utile signore della città Vespasiano Carrafa vende ad Annibale Tirioti 180 capre per il prezzo di ducati 126 a ragione di ducati 70 il centinaio. Sono presenti Jacobo Martino, Gio. Thi de Mirante dela Cava Pho de Martino, Joanne Cosentino e Gio. Stefano Circhione.[xliii]

Il 26 luglio 1577, nel castello di Santa Severina, presente il conte di Santa Severina Andrea Carrafa, i coniugi Vespasiano Marsano e Hyppolita Carrafa dichiarano di aver ricevuto dal conte ducati 115, come parte della somma da lui promessa in dote. Sono presenti Jacobo de Martino (“Iudex ad contractum”), Franco Caracciolo, Fabio Mangione, Antonino Longo, Fabio Longo, e altri.[xliv]

L’undici novembre 1577 su richiesta di Andrea Carrafa, conte di Santa Severina, il notaio Marcello Santoro si reca nel castello, dove procede all’inventario di tutti i beni e delle munizioni. Compilato l’inventario, i beni inventariati con le chiavi delle case della munizione, sono consegnati al castellano Nicola Maria de Parisio, il quale giura di conservarli e di essere fedele al conte ed al re. Sono presenti “Jac.o de mart(i)no judex R.io ad contractum”, il “m.co jo ant.o infos(in)o”, i due spagnoli “m.co jo dorado hispano m.co Michael de aniva hispano”, abitanti nel castello di Crotone, “m.co julio Cava, m.co Jo dorado jac.to, Joseph de renda m.co pet.o Ant.o jnfosino m.co vesp(asian)o marsano”.[xlv]

Essendo il conte Vespasiano Carrafa debitore verso la regia corte, su ordine della regia camera della Sommaria, è inviato a Santa Severina il regio commissario Petro Iacono Spata, per costringere il nobile a pagare al regio tesoriere. Ma poiché il conte “non have un quatrino per satisfar la Regia Corte”, è sospesa la sua giurisdizione, mentre le entrate del feudo sono confiscate. Il 22 maggio 1586 lo Spata, in presenza del governatore della città Marco Antonio Ferraro e del sindaco Gio. Bernardino Sacco, prende il corporale possesso della città, con entrate, feudi e giurisdizioni. Al momento della confisca, nel castello vi erano Jo. Hieronimo e Vespasiano Marsano, Nardo Basoino, Jo. Paulo Calavita, e altri. In quello stesso giorno fu ordinato al castellano Nicola Maria de Parisio di custodire il castello in nome del re.

Santa Severina (KR), il palazzo del castello (foto di Pino Barone).

La decadenza della città

Già al tempo del conte Andrea Carrafa, come si legge nelle costituzioni del 1525, “molti cittadini son carcerati per pagamenti fiscali ordinari, seu extraordinari, et alcuni che son exactori de d(ett)i pagamenti, et alcuni per debiti comitali et un(iversa)li”.

Il 27 aprile 1584 il vicerè accoglieva la supplica inviata dall’università di Santa Severina e la sollevava dal fornire due carri per la fabrica di Crotone. L’università aveva fatto presente lo spopolamento e la povertà della città. Veniva così accolta la richiesta fatta il primo settembre 1581 dall’università di essere “disgravata deli carra de Cotroni”. Infatti il 21 giugno 1578 la città di Santa Severina, in quanto contava 414 fuochi, era stata tassata per la costruzione del baluardo del castello e di una parte delle mura della città di Crotone a fornire due carri, che dovevano “portar la frasca dalli boschi alle carcare et per portar la petra da far calce et per altri servitii”.

“Ill.mo et Ecc.mo S.re la povera Citta de S.nta Sev.na supp.do fa intendere a v.ra ecc.ia come e stata tassata per la reg.a cam.a a contribuire nella fabrica di Cotrone in dui carra lo hano finche si finera detta fabrica, q.le carra ultra di quello pagha la reg.a corte li contribuiscia essa Citta sei ducati per carro il mese che e uno interesse grande et detta contribu.ne have fatta molti anni sono et perche al p.nte se retrova quasi distrutta et dispopulata che appena po pagare li pagam.ti fiscali supp.ca percio v.ra ecc.ia resti servita ord.re che sia levata di detto peso inansi che del intutto dissabiti et che detto fallim.to sia vero”.

Sempre in questi anni l’università è indebitata per 3300 ducati con Antonio Bona Vides. Per tale motivo arrivano in città i commissari regi i quali, per sanare il debito, costringono l’università a mettere collette, imprigionano i cittadini che non pagano, sequestrano i loro beni e li mettono all’asta.

Oppressa dalla fiscalità sia regia che comitale, la città si spopola e decade. Dai 747 fuochi contati nel 1545, scende ai 414 del 1561 e arriva ai 307 nel 1595. All’inizio del Seicento ormai è in pieno declino: “La Città oltre che è fortissima di natura è anco munita d’un fortissimo castello. Il sito di essa Città è capace di più di cinquemilia anime, ma per li debiti universali, et per il mal governo di Conti p(ad)roni d’essa Città, et delli officiali temporali da cinquanta anni qua è andata decrescendo in modo che à pena vi si numerano quattro, o cinquecento anime …”.[xlvi]

Santa Severina (KR), il castello cinquecentesco costruito da Andrea Carrafa (da castellodisantaseverina.business.site).

Il castello alla metà del Seicento

Nell’apprezzo compilato nel 1653 dal tavolario Onofrio Tango e dal consigliere Gennaro Pinto, così è descritto e apprezzato il castello di Santa Severina, “il quale per essere una machina cossì grande come si è detto sopra et tutto quello che si può considerare ad una magnificenza un Castello di ogni meraviglia per essere quello stato fatto dal Ill.e qm. Andrea Carrafa olim Luoc.te e Cap.o a Guerra del Regno di Napoli. L’apprezzamo per quella comodità solam(en)te che può dare de Abitat(ion)e … d’essa d.ti novemilia dico d.ti 9000”.[xlvii]

“Possede l’utile S.re uno Bellissimo Castello il q(ua)le … sta nel posto Eminente della Città de sopra la porta di Pon… Edificato sopra petra forte con fosso intorno da tutte … dentro d.a pietra forte con quattro Baloardi parte di detta pietra col complimento di fabrica e per una ritirata si trova il ponte di legname lungo sostentato da quattro pilastri di fabrica con il ponte con le Catene di ferro per Calarlo et alzarlo dal quale si trova la p.ma porta con porta di legname con Catenaccio dentro e fuora, dalla quale si entra ad uno Cortile alla Sinistra e una stanza Abitabile con uno vacuo scoverto dietro, sopra uno baloardo alla destra e la Cappella dove si può Celebrare con Cona di N.ra S.ra dell’Assunta appresso un’altro Baloardo dentro del quale sono tre stanze per stalla, ritornando in detto Cortile si trova un altro Ponte di legname sostentato nella mittà da uno pilastrone di fabrica dall’quale si entra nella seconda porta dove e mezza porta di legname et l’altra sta interra disfatta dal q.le si entra nell’recinto attorno detto Castello da tre parte alla destra dell’intrare in detto recinto si trova una stanza appr.o per una Salita inselicata di fab.a s’ascende s.a d.a stanza ch’è un’altro Baloardo dall q.le si defendono le d.e due porte Caminando per d.o recinto si trova la porta dell’Abitat.ne di detto Castello Continuando per detto recinto si trova il 3° Baloardo, dalla parte del detto largo all’incontro … Chiesa maggiore dove e uno Cannone di Bronzo dal q.le si difende la Città da mezzo giorno e si pote battere parte della Città continuando per detto recinto si trova il 4° Baloardo dove è un’altro Cannone di Brunzo piccolo dal quale si può difendere la Città dalla parte di tramontana et … può battere la restante parte di detta Città in tempo de revoltura li quali baloardi sono tutti con sue difese che guardano le muraglie tra l’uno et l’altro fatto Mathematicamente con architettura sotto detto Recinto vi è uno vacotto dove sono dui piedi di fico, uno piede de granato Et ritornando nella porta dell’Abitat.ne di detto Castello si trova l’intrate grande coverto con lamia con Cortiglio grande Scoverto tutto mattonato il pavimento alla destra sono due Camere Abitabile con una stanza per Tinello e Furno appresso è uno Caracò secreto per il quale si ascende allo appartam.to Superiore e sopra l’astrichi a Cielo … sinistra di detto Cortiglio sono due altre camere … Cisterna Senza acqua intesta è una Camera per Carcere accosto è una Cam.a appr.o e la Cocina et ad uno lato … cortiglio è la bocca della Cisterna la quale e grande piena d’acqua vecchia di molti anni et da detto Cortiglio (per) due scale di grade Scoverte si ascende ad una logetta … dalla quale si entra alla Sala alla destra sono sette Camere singole et alla sinistra di detta Sala si entra ad un altro quarto di tre Cam.e et uno Camerino in giro tutte Camere con lamie le quale stando esposte a tutti quattro Venti nelli Cantoni sono quattro Torre con suoi finimenti parapetti pretere e sopra sono due Cam.e abitabile e soppindi da detta habitat.ne si gode parte della Città Terre piani Colline Giardini Vigne oliveti montagne la Marina di Cotrone lo Castiello di Santo Mauro la terra di Cutri la Marina di Squillace con altre terre dalla parte di Tramontana è il fiume Neto. Il quale Castello fu fatto dall’Ill.e Conte Andrea Carrafa in tempo che fu luco.te dell’Regno di Napoli che fu l’anno 1523”.[xlviii]

Santa Severina (KR), il castello cinquecentesco costruito da Andrea Carrafa (da primopiano.info).

Note

[i] AVC, Processo Grosso ff. 451v-452. La città fu venduta al Carrafa con privilegio di Federico d’Aragona concesso in Castello Novo Napoli il 14 ottobre 1496, e fu riconfermata al conte da Ferdinando D’Aragona, da Salamanca il 18 gennaio 1506 e da Castello Novo Napoli il 20 maggio 1507. AVC, Reintegra delli territori e robbe del vesc.to dell’Isola di carte trenta sei nell’anno 1520, f. 6.

[ii] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 84A. Fiore G., Della Calabria Illustrata, III, p. 327.

[iii] AASS, Fondo Capitolare, cartella 1D.

[iv] Bernardo S., Santa Severina nella vita calabrese, Napoli 1960, p. 187.

[v] Fiore G., Della Calabria Illustrata, vol. III, p. 206.

[vi] De Frede C., Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno d’Italia durante il Cinquecento, pp. 10-11.

[vii] In suburbio Carrafiano presso Napoli, il 5 aprile 1521 il conte essendo stato reintegrato di un pezzo di terreno di sei salmate in semina, parte aratorio e parte incolto, in località Grutti in territorio di Rocca Bernarda e di un terreno di una tomolata e mezza in semina con alcune grotte contigue in mezzo alla sua gabella di S.to Brancato, li concede, per la devozione e fedeltà dimostrata, un terzo a Raynardo e Domenico de Pedagio, un terzo a Jo.dominico di Giorgio ed un terzo a Loysio de Pedagio. AASS, Notaio Santoro M., anno 1577, ff. 274-276v.

[viii] Costituzioni della città e stato di Santaseverina, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronache del passato delle diocesi di Crotone, S. Severina, Cariati, p. 285.

[ix] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 31A, f. 18v.

[x] Bernardo S., Santa Severina nella vita calabrese, Napoli 1960, p. 187.

[xi] AASS, Fondo Arcivescovile, cartella 13B, f. 24v.

[xii] Nola Molise G. B., Cronica dell’antichissima e nobilissima città di Crotone, 1649, p. 87.

[xiii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VII, ff. 38-39.

[xiv] Costituzioni della città e stato di Santaseverina, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronache del passato delle diocesi di Crotone, S. Severina, Cariati, p. 292.

[xv] AASS, Fondo capitolare, cartella 1D.

[xvi] AASS, Fondo Arcivescovile, cartella 16B.

[xvii] Mercati G., Calabria e Calabresi in un manoscritto del XVII secolo, in Collectanea Byzantina, Bari 1970, II, p. 704.

[xviii] Caridi G., Uno Stato Feudale nel Mezzogiorno Spagnolo, Gangemi Ed. 1988, p. 89 e n. 57.

[xix] AASS, Fondo Arcivescovile volume 11A, ff. 41-42.

[xx] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 31A, ff. 16v-18.

[xxi] AASS, Fondo Capitolare, cartella 1D.

[xxii] Caridi G., Un privilegio inedito di Alfonso il Magnanimo alla Città di Santa Severina, Roma Herder s.d., p. 158.

[xxiii] Caridi G., Uno Stato Feudale nel Mezzogiorno Spagnolo, Gangemi Ed. 1988, p. 94.

[xxiv] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. I, ff. 52-52v.

[xxv] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. II, f. 79.

[xxvi] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. IX, f. 105.

[xxvii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VII, f. 39v.

[xxviii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. I, ff. 77v-78.

[xxix] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. II, ff. 10-10v.

[xxx] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. IV, ff. 37-37v.

[xxxi] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VI, ff. 262v-264.

[xxxii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VII, ff. 20v-21.

[xxxiii] Nel marzo 1525 la gabella della carne fu confermata dal conte Andrea Carrafa al convento di S. Domenico di Portanova, che doveva utilizzarla per le spese di riparazione del convento, rimanevano salvi però i diritti che su di essa avevano i castellani ed i soci del castello, e coloro che erano al servizio del conte Documenti di archivi, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene, Cronaca del Passato per le diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, pp. 285 sgg.

[xxxiv] Diritti feudali a Santaseverina, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene, Cronache del passato delle diocesi di Crotone, S. Severina, Cariati, pp. 562, 569.

[xxxv] ASN, Reg. Cam. Som. Relevi 346, f. 357v.

[xxxvi] Geronima Carrafa, moglie di Andrea Carrafa, figlio ed erede di Galeotto, nel 1564 era subentrata al marito nel possesso del feudo.

[xxxvii] Copia di vendita de intrate Santa Severina et soi casali, 1571. ASN, Regia Cam Som. vol 355, f. 571v

[xxxviii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VI, ff. 281v-282.

[xxxix] ASN, Cam. Som. Relevi, vol. 359, f. 436.

[xl] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. III, ff. 6-6v.

[xli] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. III, ff. 23-26.

[xlii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. V, f. 126.

[xliii] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VI, f. 117v.

[xliv] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VI, ff. 269v-270.

[xlv] AASS, Fondo Arcivescovile, protocollo Santoro M., vol. VII, ff. 40-42.

[xlvi] ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1603.

[xlvii] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 31A, ff. 55-55v.

[xlviii] AASS, Fondo Arcivescovile, volume 31A, ff. 16-18v.

Creato il 3 Marzo 2015. Ultima modifica: 8 Aprile 2023.