Il casale scomparso di Misitrello in tenimento di Crotone

Crotone, località “Colombra”.

Agli inizi della dominazione angioina “Misitrellum”, o “Misistrellum”, compare tra gli abitati del giustizierato di Valle Crati e Terra Giordana,[i] risultando tassato per 18 once (1276).[ii] In questo periodo sembrerebbe documentato anche il nome del suo signore feudale, tale Alamanno de Misitrello.[iii] Al tempo in cui fu istituito il marchesato di Crotone (1390), il casale di “misicelli” risulta tra i possedimenti del nuovo marchese, come documenta l’atto di conferma fatto l’undici luglio 1426, da papa Martino V al “nobilis vir Nicolaus Ruffus Marchio Cotronis”.[iv]

Si tratta dell’ultima notizia in nostro possesso che attesta ancora l’esistenza di questo antico casale di Crotone. Già dopo la morte del marchese, infatti, al tempo in cui suoi beni erano passati ad appartenere a sua figlia Errichetta e al marito Antonio Centelles, abbiamo notizia circa il suo spopolamento ed abbandono. Il 2 novembre 1451, da “Turri ottavi”, re Alfonso d’Aragona confermava al milite Melchione Milea di Crotone, fedele e familiare regio,[v] il “territorium sive furestam dictum la foresta de misitello”, o “misitrello”, sito “in tenimento Cotroni pertinenciarum misitrelli”, come era stato già precedentemente concesso “in burgensaticum”, da Enrichetta Ruffo e Antonio Centelles, ad Antonio Milea, suo figlio ed erede, morto nei giorni passati.[vi]

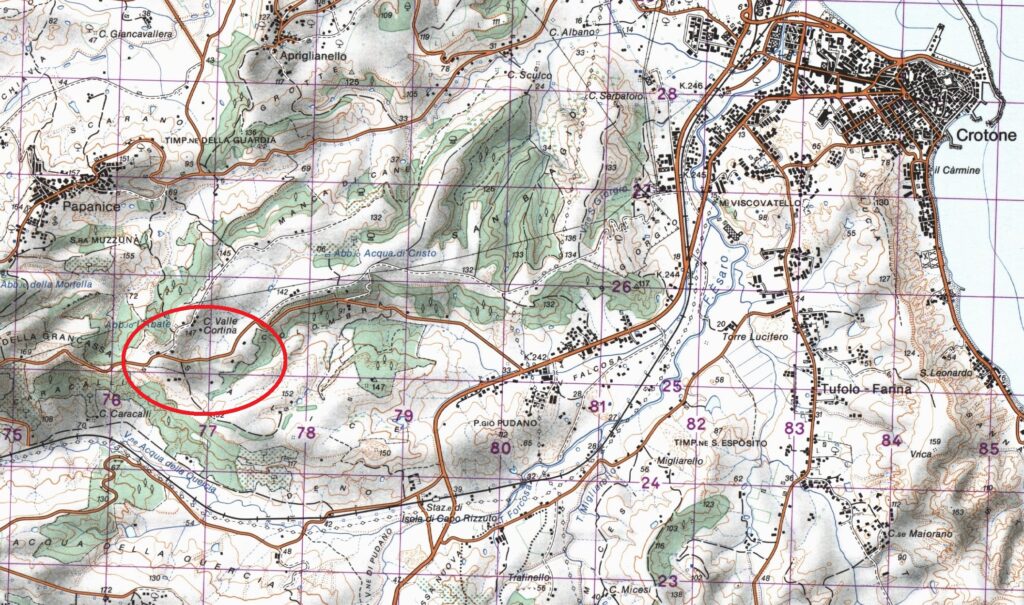

La località “Valle Cortina” in un particolare del foglio N.° 571 Crotone della carta 1:50.000 dell’IGM.

I confini

Anche se non possediamo una confinazione completa del territorio di Misitrello, la documentazione raccolta in occasione di questa ricerca, consente di poter evidenziare che la località detta Misitrello, interessata dal passaggio di importanti vie pubbliche,[vii] era limitata da quelle dette: Caramalli, Cortina, Lo Salice, Scinello, Columbra, L’Acqua di Cristo, Sparti, Lavaturo, Gullì[viii] e Prastio.

Cercando altri riferimenti utili a circoscrivere il luogo in cui sorgeva questo casale, rileviamo che, attraverso un documento risalente alla fine del lungo periodo feudale, la confinante località “Prastio” evidenzia alcuni elementi che suggeriscono la presenza di un antico abitato. Il 21 dicembre 1807, il sindaco, gli eletti ed i commissari divisori dell’università di Crotone, procedevano alla divisione del territorio della città in cinque sezioni, descrivendo di ciascuna le confinazioni. Le sezioni erano: A La Sala, B Strongolito, C Papanice, D Prastio, E Capocolonna. Così sono descritti i confini della Sez. D Prastio: “Confina a Levante colla strada detta della Tripona, e Botteghella, che rivolta alla Vigna Nuova, a Settentrione col vallone dell’Ampusa, a Ponente con la Serra di Maleno territorio di Cutro, a Mezzogiorno colle Serre di Cutro.”[ix]

Per le sezioni La Sala, Strongolito, Papanice e Capocolonna, esiste una esauriente documentazione sugli abitati situati in quei territori, nel caso della sezione Prastio, invece, mancano riferimenti. Sappiano, inoltre, che la località Prastio e la vicina San Biase, gravitavano nell’ambito dell’area urbana dell’antica polis, i cui resti furono utilizzati come materiale da costruzione almeno fin dal tardo Medioevo.

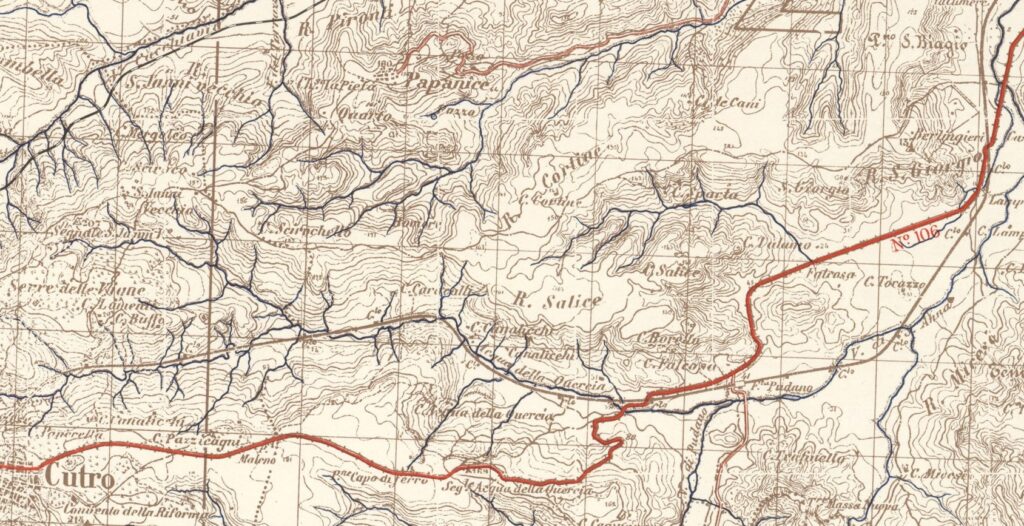

la viabilità principale che attraversava i luoghi tra Cutro e Crotone alla fine dell’Ottocento, in un particolare del F. 238-III “Crotone”, della Carta d’Italia 1:50:000 (U.S. Army 1943, copiata da una mappa italiana del 1896).

La pietra del Prastio

Secondo Gerhard Rohlfs “Prasto” significa “modellato in pietra”.[x] Già fin dalla seconda metà del Quattrocento sappiamo che nella località, coperta da un fitto bosco, esisteva una calcara, e che, oltre alla calce, dal vallone proveniva la pietra con la quale furono costruite le torri del castello e le mura della città. Il 25 aprile 1485 il commissario della fabbrica Marco deli Pira, pagava le dodici giornate di lavoro dei “brazali” e “macziaturi de petra” “Johanni. Facente et Cola Paladino”, che avevano “macziata petra in lo vallone delo Prastio”: “hanno fatigato ad rumpere la petra allo Prastio con maczi et pali per necessario de dicta frabica ad rasone de grana octo lo di per uno”. Il primo maggio successivo, il commissario pagava i “carreri”, che avevano condotto “calci deli calcari et arena in dicta fabrica et petra grossa delo plastio alla fabrica”, mentre i brazali “hanno fatigato a rompere petra il lo bosco cum maczi e pali”. Anche nei giorni successivi, brazzali e carreri continueranno a rompere la pietra “in lo bosco”, e a portare “petra grossa delo Prastio alla fabrica con carri”.[xi]

Dopo alcuni decenni, alla metà del Cinquecento, nello stesso luogo, troveremo nuovamente una calcara e i brazali che rompono la pietra, che poi i carreri portano alla fabrica di Crotone. All’inizio dei grandi lavori per fortificare la città al tempo di Carlo V, il commissario della fabbrica Loysi de Minneses, stipulò un contratto con le università vicine a Crotone, obbligandole a portare una determinata quantità di calce ad un prezzo prefissato. Tra queste, l’università di Santa Severina doveva portare quarantamila tomolate di calce dalla calcara di Cola Famareda, situata in località “lo Prastio”, alla fabbrica di Crotone, alla ragione di carlini quattro “lo centinaro”.

14 agosto 1541: “Ad la Universita de santa severina et per epsa joanmatteo Sacca have receputo ducati sette tari dui et grana deche et sonno per havere portato ditta uni.ta tumula mille ottucento settanta tre de calce ad r.ne de carlini quattro lo centinaro et sonno dela calce de Cola famareda loco ditto femmina morta et Cosmo La portella loco ditto lo prastio.”[xii]

12 marzo 1542: “Petruczo lo Moyo et ger.mo delo sin.co de santa severina consignati ducati sey quali sonno per la portatura de tumula 1500 de calce haveno fatto portare dela carcara de Cola famareda li quali se faranno boni in cunto deli deli tt.a quaranta milia sonno tenuti portare. D. 6.”[xiii]

9 aprile 1542: “Alli carreri de Cotroni per la portatura de tt.a 575 de calce dela carcara de cola famareda loco detto lo prastio ad ragione de carlini quatt.o lo centinaro quale calce e tenuta portarla la uni.ta de santa severina in cunto delo partito fatto deli quaranta milia tt.a 0 – 1 – 10.”[xiv]

Sappiamo inoltre che, sempre i quegli anni, nella località Lo Prastio e in quella vicina di San Biase, lavoravano i “perratori” di Mesoraca, impegnati a tagliare la pietra, che poi i carreri portavano alla fabbrica di Crotone. 23 aprile 1542: “M.o Joanthi Iacinno per lo preczo de canni deche de petra incannata in lo tenimento de cotroni loco detto Santo Blase ad ragione di carlini sey la canna D. 6.”[xv] 1 maggio 1542: “Ad Antoni Puglisi et compagni de misuraca haveno receputo per taglare tanta petra in ditto tenimento loco ditto santo biasi ad ragione de carlini sey la canna in ditto loco D. 13 – 4 – 0.”[xvi] 26 maggio 1542: “Ditto sindaco [di Santa Severina, Minico de Yirardo] ducati novi et tari tre et sonno per la portatura de tt.a 2400 de calce haveno fatto portare con le carra dela carcara de Cola famareda de Cotroni et sonno in cunto deli quaranta milia tt.a de calce obligata detta universita duc. 9.”[xvii]

Crotone, resti della strada carrara in località “Colombra”.

Perratori a San Biase

Alcuni anni dopo, tra le diverse cave in esercizio in diverse località del territorio cittadino, notevole importanza ebbe “la perrera dela Corte” posta a “Sanbiasio”[xviii] dove, al tempo, esistevano ancora le antiche rovine della città greca, per portare la pietra “dal tenim.to de sanbiasi in la r.a fab.ca”, la corte pagò la ragione di carlini 15 la canna.[xix] Qui Io. Pietro de Pedace fu “soprastante in le Carre che portano la pet.a del tenim.to de Sanbiasio”.[xx]

A cominciare dai primi di ottobre del 1549, risultano i pagamenti “in conto” di alcuni gruppi di “perratori” di Mesoraca che, “ad r.ne de Car.ni Cinque la c.a per accor.o fatto”, lavorarono al taglio della pietra per la regia corte “in lo tenim.to de sambiasio”. Qui risulta che furono al lavoro “Masi Scipano et compagni de mesoraca”, “Gori Lamanno et comp.i de mesuraca”, oltre a “Bap.ta de roperto” “et comp.i de mesoraca”.[xxi] Il loro lavoro proseguì nei mesi di ottobre,[xxii] novembre[xxiii] e dicembre, quando risulta che furono impegnati anche “pet.o Salcone et comp.i de mesoraca” e “Ioanne de natali et Comp.i”.[xxiv]

I perratori di Mesoraca “che fanno pet.a in Sanbiasio per la Corte ad r.ne de Car.ni Cinque la c.a”, continuarono la loro attività nel corso del mese di gennaio, quando furono al lavoro “pet.o salcone et comp.i de mesoraca”, “battista de ruperto de mesuraca” e “masi Scipano et compagni de mesuraca”,[xxv] gruppi che ritroviamo impegnati fino al mese di agosto.[xxvi] Ad iniziare dalla fine di agosto si aggiunse loro anche un nuovo gruppo, costituito da Cicco Molinaro e Minico de Giglo[xxvii] mentre, alla fine di settembre si evidenziano al lavoro anche “Ioanne tropiano et Comp.i de mesoraca”,[xxviii] e agli inizi di ottobre, “bar.lo Caputo et compagni de mesuraca”.[xxix] A cominciare dalla metà di settembre il loro lavoro si estese anche “in lo tenim.to de Cotrone loco detto Caramalli”, dove “bap.ta de roperto et compagni de mesuraca”, lavorarono a tagliare pietra alla solita “r.ne de car.ni Cinque la c.a”.[xxx]

Il lavoro dei diversi gruppi di perratori continuò durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre,[xxxi] quando si evidenziano al lavoro i gruppi costituiti da “Ioanne tropiano et luca arango de mesuraca”, “Cicco molinaro laurenzo palazo et minico de giglo de mesuraca”,[xxxii] e quello guidato da Masi Scipano di cui facevano parte anche “ber.no molinaro et ioanne de falco”,[xxxiii] e “and.a greco de mesuraca”.[xxxiv] I pagamenti per portare “la petra che ha fatto tagliare la R.a corte in lo tenim.to de san biasio” alla ragione di carlini 16 la canna, sono documentati fino al 10 aprile 1552.[xxxv]

Crotone, resti della strada carrara in località “Colombra”.

Le terre di San Biase

Una platea della mensa vescovile, compilata nell’annata 1570-1571, dove sono elencati possedimenti vescovili anche molto più antichi rispetto a questa data, riporta che, a quel tempo, quest’ultima possedeva “lo territorio detto de Sanbiasi jux.a le t.re del priorato di S.ta Eufemia, et jux.a le t.re ditte la manca de m.s Alexandro.”[xxxvi] Lo stesso documento rivela che qui, la stessa mensa, esigeva un censo in denaro sopra un pezzo di terra di Jacovo Orifice, ed un altro censo in mosto sopra le vigne dello stesso, che erano appartenute a Paulo Perretta.[xxxvii] Agli inizi del Seicento, le terre di “Santo biase”, confinanti con “li cudi”,[xxxviii] confinavano anche con le terre della balial corte di Santa Eufemia, mentre, nelle sue vicinanze, si trovavano le terre dela Mag.ca Isabella Aurifice, prima appartenute al quondam Giacovo Aurifice.[xxxix]

Il territorio di “S. Biasi” appartenente alla mensa vescovile, posto nel “distretto” di Crotone,[xl] in seguito, andò a far parte del vasto comprensorio di terre della mensa vescovile vescovile dette “lo Prastio, S. Giorgio e S. Biase in Territorio di questa città.”[xli] Questo insieme di terre feudali costituiva al tempo, il possedimento principale appartenente al vescovo di Crotone, in quanto: “il territorio chiamato il Prastio, e suo comprensorio di S. Giorgio, e S. Biase redditizio alla R.ma MensaVescovale di questa sud.ta Città di Cotrone è di sua natura Nobile, ed il più migliore di queste marine, è di lunga estenzione fertilissimo, e senza bosco, ma tutto raso, e culto, e seminante e specialmente quando di quello si ne fa l’uso di pascolo, perche per d.a sua qualità viene a vestirsi d’erba più dell’altri territorii.”[xlii]

Papanice (Crotone), località Valle Cortina.

Le terre di Misitrello

Un atto del 5 novembre 1583 attesta che, già a quel tempo, le terre dette “de misitrello” poste nel tenimento della città di Crotone, appartenevano ai Perretta di Crotone. Quel giorno, infatti, davanti al notaro, in Crotone, comparivano i nobili Vincenzo e Joannes Perretta,[xliii] da una parte, e Joannes Mecza dall’altra. Al fine di estinguere un loro debito di ducati 180, nei confronti dell’egregio notaro Luca Montefusco, precedentemente contratto con istrumento stipulato dal notaro Petro Brancati, i due fratelli vendevano al Mecza, l’annuo censo di ducati 10 sulle entrate delle loro “terras dittas de misitrello juxta terras delo prastio juxta terras q.o no: luise oliverii vias pp.cas et alios fines in tenim.to crotonis”.[xliv]

Almeno fin dalla metà del secolo, accanto alle terre di Misitrello, i Perretta possedevano anche la confinante gabella detta “l’Acqua di Cristo”. Nel 1566, Nicola Francesco Perrecta aveva lasciato un legato testamentario, obbligando i suoi eredi a costruire un altare, o cappella, sotto il titolo di Santa Maria de Loreto e S. Nicola, nella nuova cattedrale di Crotone che, allora, era ancora in costruzione, con l’onere di far celebrare tre messe alla settimana. Per dote della costruenda cappella, che doveva rimanere di iuspatronato della famiglia Perretta, egli lasciò certe terre dette “l’Acqua di Cristo”. Il tutto si legge nella supplica (8 settembre 1566) al vescovo Sebastiano Minturno (1565-1570), da parte degli eredi del detto Nicola Francesco, Sylvester Biamonte e Paulus Perrecta, cui fu concesso il permesso dal detto vescovo di dedicare nella parte nuova della cattedrale, il nuovo altare, o cappella, con sepolcro.[xlv]

Il beneficio di Santa Maria di Loreto e S. Nicola, della famiglia Perretta, durante il Seicento ed il Settecento, continuò a possedere la gabella “l’Acqua di Cristo” che, oltre a confinare con le terre di Misitrello, confinava con quelle di San Biase. Dell’estensione di circa 100 tomolate, essa continuò ad essere affittata con la rotazione triennale. Quando era data a semina dava un’entrata annua di cento tomoli di grano, quando era a pascolo quaranta ducati circa.[xlvi]

Papanice (Crotone), panorama verso Cutro visto dalla località Valle Cortina.

Un territorio diviso in tre parti

Le terre “de misitrello” dei Perretta, confinanti con “lo prastio” e le terre di Loise Oliverio,[xlvii] passarono, invece, in altre mani, come evidenzia già un atto del 13 aprile 1591. Quel giorno, Lucretia Oliveria, vedova di Bernardino Miccelli, in occasione del matrimonio tra Alonczo de Corral e sua figlia Laura Miccelli, prometteva in dote alla sposa: la terza parte della gabella posta nel territorio di Crotone, in loco detto “lo salice”, “iux.a la gabella delo Salice de tricarico, iux.a Terras mag.orum deli pagani dictas le cannamasche, iux.a Terram m.ci Joannis menza quae fuerunt mag.orum Joannis et Vincentii perrettae, viam pp.cam et alios fines.”[xlviii]

Le terre dei Perretta, confinanti con la gabella detta “Sparti”, sono ricordate anche in un altro atto successivo del 9 novembre 1594, attraverso cui sappiamo che Hieronimo Oliveri aveva posseduto la gabella “Sparti cum vinealibus contiguis positam in territorio Crotonis jux.a T(er)ras dictas delo Salice eiusdem m.ci fran.ci [Tricarico] jux.a T(er)ras m.ci Joannis menza, quae fuerunt m.corum Joannis et vincentii perretta, et jux.a vinealia eiusdem m.ci Jo(ann)is quae fuerunt m.ci Jo(ann)is Laurentii Spataro, jux.a T(er)ras no(min)atas la columbra D(omi)ni Fabii passalacqua, jux.a T(er)ras no(min)atas la cannamasca m.corum de pagano, et jux.a T(er)ras Episcopatus Crotonis”.[xlix]

Il 10 dicembre 1613, Ottavio Susanna di Catanzaro, abitante a Papanicefore, marito di Laura Mezza, prendeva possesso delle terre di Misitrello che appartenevano ad Orazio Meza, padre della moglie. Per compiere tale operazione, quel giorno il notaro si recava “ad quoddam territorium dittum, et nominatum de misitrello”, posto e situato in tenimento della città di Crotone “jux.a t(er)ras Fran.ci passalacqua no(mina)tas de misitrello, jux.a terras q.m Annibalis susanna dittas de Caramalli et alios fines”.[l]

A quel tempo, come quelle vicine, anche la gabella di Mistrello risultava suddivisa in tre parti. Il 23 gennaio 1626, il clerico Petro Antonio e Josepho Pagano, vendevano a Gio. Domenico Coco di Papanicefore, la gabella, o continenza di terre, detenuta in burgensatico, detta “Misitrello seu la Cannamasca” e posta nel territorio di Crotone: “jux. terram seu gabellam dittam delo Salice iux. terras dittas la Gabella dela Columbra e la gabella di perretta viam publicam et alios fines, divisam in tribus petiis”.[li]

Tale tipo di suddivisione riguardò anche la confinante gabella di Lavaturo. Il 10 dicembre 1647, Il presbitero Hieronimo Facente prendeva possesso della gabella detta “de lavaturo”, posta nel territorio della città di Crotone, “jux.a terras dictas la manca di cane, abatiae S.tae Mariae de Altilia, jux.a terras de misitrello, jux.a t(er)ras dictas la manca dell’acqua delo frasso S.tae M.ae de protospataris, jux.a t(er)ras Jo(ann)is Hier.mi ramundo, vallone med.te, jux.a vineas Salvatoris franco, vallone med.te”, che, il giorno precedente, gli era stata venduta da Isabella Montalcino, vedova di Mutio Susanna, che possedeva la terza parte della gabella, assieme alle restanti due parti che possedevano i figli pupilli, eredi del quondam Hier.mo Susanna della città di Catanzaro.[lii]

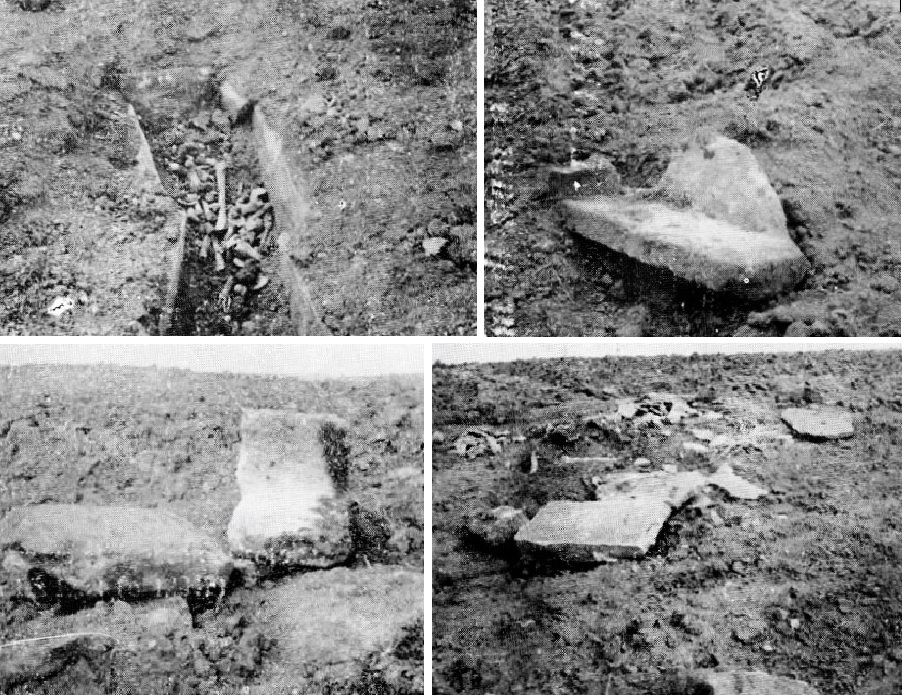

Crotone, tombe rinvenute in località “Valle Cortina” di Papanice nel 1958 (foto Antonio Vaccaro).

Gli Sculco

Secondo la tradizione, gli Sculco appartenevano al nucleo originario che, stabilendosi in territorio di Crotone, “su di un erto colle, nomato Cortina”,[liii] ripopolò Papanice alla fine del Quattrocento. Tommaso Domenico Sculco nato a Papanice il 5 marzo 1664,[liv] pochi mesi prima della morte del padre Giuseppe,[lv] avvenuta nell’agosto 1664, fu la figura dominante del territorio. Cresciuto sotto la tutela dello zio Bernardo, ereditò alcuni beni dal nonno Jo. Francesco, tra cui Cortina di Papanice.[lvi] Da lui dipendeva al tempo la vita degli abitanti di Papanice. Senza il suo consenso non si potevano affittare e coltivare i suoi vasti terreni, né quelli vicini dei terrieri crotonesi. Nei suoi magazzini si ammassano al raccolto, la gran parte del grano prodotto dai coloni e dai massari del territorio, per gli obblighi assunti prima ancora di seminare.

Agli inizi del Settecento, tra i suoi possedimenti troviamo il “Territorio chiamato misitrello grande situato nel Tenimento di Cotrone, confinante colli Territorii detti Cortina, Lavaturo, e l’acqua di Cristo”, ed altri stabili, tra cui il territorio di “Cortina nel distretto di Cotrone”, e un altro stabile esistente “nell’Istesso Terr.o di Cotrone nominato Columbra, confinante colli stabili nominati misitrello piccolo, li Salici, Sparte e la Cannamascusa”.[lvii]

Gregorio de Majda di Cutro, invece, possedeva al tempo la gabella detta “misistrello piccolo”. In occasione di una lite tra Tomaso Domenico Sculco e Domenico Elia, alcuni pecorari “testificano come nella gabella d.a misistrello piccolo del sign. Gregorio de majda di cutro vi viddero pascolare nel mese di marzo per tutto il mese di maggio una murra di 400 pecore del ferro del s. serafino ferraro della città di cosenza delle quali pecore n’era anche affittuario d. foglia e per le quali il medesimo ne havea costituito la mandra nella valle detta il piano del conte da dove detta murra di pecore fu trasportata in detta gabella di misistrello piccolo perché detto terreno detto il piano del conte non era troppo capace”.[lviii]

Alla morte di Tomaso Domenico Sculco, i suoi beni passarono al figlio Francesco Antonio che, prima amministrò, e poi ereditò i beni paterni, riscuotendo dagli abitanti lo ius pagliaratico, e gli affitti di vignali, di case, di chiuse, orti, i censi di vigne e di capitali in grano ed in denaro.[lix] Dal catasto onciario di Crotone del 1743, risulta che D. Francesco Sculco, nobile patrizio di questa città d’anni 42, tra gli altri beni, possedeva il “Ter.rio detto Misitrello grande, conf.e Misitrello di D. Gio. Greg.rio di Maijda di Cutro di capacità tt.a 210, situato d’an. rendita effettiva d. 60, che sono oncie 200.”[lx] Misistrello confinava al tempo anche con il vignale detto “Scinello” del capitolo cattedrale,[lxi] con il territorio detto “la Columma”, e quello detto “li Salici” del monastero di S. Chiara di Catanzaro.[lxii]

In un documento di alcuni anni dopo, tra i beni ereditati posseduti da Francesco Antonio Sculco, risulta “un territorio di terre rase e aratorie denominato misistrello grande confine al d.o territorio di cortina ed alle terre dette misistrello piccolo. Un altro territorio di terre rase ed aratorie denominato la columbra confine alle terre sud.e misistrello piccolo, li salici e la cannamasca”.[lxiii] I documenti catastali successivi confermano che, durante la seconda metà del secolo, il possesso del territorio di “Misitrello” restò nelle mani del cavaliere gerosolimitano Tommaso Sculco,[lxiv] mentre, D. Aurelio Franco di Cutro, possedeva la gabella detta “Misitrello” (1793).[lxv]

Note

[i] Reg. Ang. XIII (1275-1277), p. 267. Reg. Ang. XVII (1275-1277), p. 57-58.

[ii] Minieri Riccio C., Notizie storiche tratte da 62 registri angioni dell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1877, pp. 215-216.

[iii] “Mandatum quod inquirant de matrimonio contrahendo inter Iordanum Ficilia de Sancto Severino et Pernam f. Alamanni de Misitrello” (1278-1279). Reg. Ang. XX (1277-1279) p. 245.“Robertus filius quondam domini Alamanni”, sottoscrive un atto stipulato il 14 maggio 1252 a Crotone. De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 143-145.

[iv] ASV, Reg. Vat. Vol. 355, ff. 287-288.

[v] ACA, Cancillería, Reg. 2904, f. 206v.

[vi] ACA, Cancillería, Reg. 2915, ff. 134-134v. “Antonius milea de cutrono”, anch’egli come il padre, familiare regio (ACA, Cancillería, Reg. 2909, f. 145v), sottoscrive un atto del 19 marzo 1448 stipulato a Crotone. ASCS, Fondo Pergamene, n. 462 in ASMM, www.archividelmediterraneo.org. Russo G., Documenti Inediti di Archivi e Biblioteche Calabresi (sec. XII-XVII), Castrovillari, 2006.

[vii] Tra le strade vicinali soggette a servitù pubbliche (1868), troviamo: “Strada che dalla Provincia conduce a Catanzaro e propriamente dal vallone Cudi traversa per S. Giorgio sale per S. Biase lambeggiando Lavaturo conduce verso Policastro. La strada che da quella comunale delle Vigne e precisamente dal Portone Vigna Nuova scende al Papaniciaro, circuisce il Ponte di Albano, Vigne di Messina riunisce la Salita S. Biase.” AVC, Classificazione delle strade (1868), senza collocazione.

[viii] Crotone 27 settembre 1657. La gabella detta “de Gullì” di Fabrizio Spolitino, posta nel distretto di Crotone, “jux.a Terras de Misitrello, jux.a Gabellam d.am lo frasso, et Gabellam dictam la Conicella, et alios fines.” ASCZ, Notaio H. F. Protentino, Busta 229, anno 1657, ff. 135v-136.

[ix] Lucifero A., Cotrone dal 1800 al 1808, Pirozzi 1922, pp. 470-472.

[x] Rohlfs G., Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria, Longo Ed. 1974, p. 257.

[xi] ASN, Dip. Somm. I, fasc. 196, f.lo 1, ff. 19, 21, 21v, 23, 25v, e sgg.

[xii] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 40.

[xiii] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 208v.

[xiv] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 237.

[xv] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 253v.

[xvi] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 277v.

[xvii] ASN, Dip. Somm. I, Fabbriche e fortificazioni, Fs. 196/6. f. 308v.

[xviii] ASN, Dip. Somm I, Fs. 197, f.lo 8, f. 108v.

[xix] ASN, Dip. Somm I, Fs. 197, f.lo. 7, f. 166v.

[xx] ASN, Dip. Somm I, Fs. 197, f.lo 7, ff. 81, 83, 86; f.lo 8, f. 110, 111, 111v. 23 marzo 1550: Jo: Petro de Pedace è soprastante “in la perrera de sambiasio”. ASN, Dip. Somm. I, Fs. 199, f.lo 1, f. 118.

[xxi] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 8, f. 22v.

[xxii] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, f. 1v.

[xxiii] ASN, Dip. Somm.. I, Fs. 197, f.lo 7, f. 17; f.lo 8, f. 40.

[xxiv] ASN, Dip. Somm. I., Fs. 197, f.lo 7, f. 31v; f.lo 8, f. 49.

[xxv] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, f. 59v; f.lo 8, f. 83.

[xxvi] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, ff. 64v, 73v, 88, 90v, 94v, 99, 124v; f.lo 8, ff. 86v, 99, 121, 122v, 132, 134.

[xxvii] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197 f.lo 7, f. 127v; f.lo 8, f. 171.

[xxviii] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo. 7, f. 137.

[xxix] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197 f.lo. 7, f. 140.

[xxx] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, f. 133.

[xxxi] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, ff. 137, 140, 143, 145, 149, 151v; f.lo 8, f. 173.

[xxxii] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo. 7, f. 158.

[xxxiii] ASN, Dip. Somm.,I, Fs. 197, f.lo. 7, f. 163v.

[xxxiv] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 197, f.lo 7, f. 169v.

[xxxv] ASN, Dip. Somm. I, Fs. 199, f.lo 3, f. 121v.

[xxxvi] ASN, Dip. Somm. 315/9. Conto del m.co Giulio Cesare de Leone, Deputato sopra l’Intrate del Vescovato de Cutrone = 1570 et 1571, f. 46.

[xxxvii] Tra i “Censi de R.o vescovato di Cotrone sopra terreni et vigne ..: in denaro. In Cotrone: Sopra un pezzo di terreno de jac.o orifice 0 – 2 – 10.” “Censi de musti del R.o vescovato di Cotrone: In Cotrone Sopra le vigne de Jacovo orifice che forno de paulo perretta S(a)l(me) 7.” ASN, Dip. Somm. 315/9. Conto del m.co Giulio Cesare de Leone, Deputato sopra l’Intrate del Vescovato de Cutrone = 1570 et 1571, ff. 61, 64.

[xxxviii] Crotone, 17 gennaio 1578. Lorenzo Juliano possiede una gabella in tenimento di Crotone, “loco dicto li cudi”, confinante con la gabella che fu dell’erede del quondam mag.co Cola Faraldi, confine con la gabella dell’erede del quondam mag.co Valerio Montalcini, confine con le terre dette “de Sambiasi”, la via pubblica e altri fini. ASCZ, Notaio Ignoto, Busta 15, anno 1578, f. 29.

[xxxix] “Item tiene detta Balial Corte in detto Territorio di Cotroni in loco detto la Manca, e iux.a le t(er)re de Santo biase, e le t(er)re delo Vescovato de Cotroni, e le t(er)re dela Mag.ca Isabella aurifice, che prima del q.am Giacovo aurifice, et altri fini, se suole affittare grano tt.a ottanta Anno quolibet.” National Library of Malta, Vol. AOM 6196, f. 51v.

[xl] La Mensa vescovile possiede “Un Territorio nom.to S. Biasi nel distretto di q.sta Città confine il terr.o detto L’acqua di Cristo rendititio al Benef.o sotto tit.o della Madonna dello Reto della fam.a Pirretta e manca di Cane reddititia all’Abbatia d’Autilia, di salmate cento cinquanta. AVC, Acta Sanctae Visitationis ab Ill.mo ac R.mo D.no Episcopo D. Marco Rama, A. D. 1699 confecta, f. 67. Due decenni dopo troviamo che la stessa mensa possiede: “Un Territorio detto S. Biasi confine l’acqua di Christo del Beneficio della Madonna di Loreto della famiglia Perretta di salme 150; in g(ra)no tt.a mille; in erbaggio ducati 300.” AVC, Anselmus de la Pena, Visita, 1720, f. 56v.

[xli] “Un comprensorio di terre dette lo Prastio, S. Giorgio e S. Biase in Territorio di questa città, stimato di annua rendita effettiva, cioè Prastio di capacità tt.e 640 D.ti 260, l’altro S. Gregorio (sic, ma S. Giorgio) di capacità tt.e 210 D.ti 70 e quello di S. Biase di capacità tt.e 750 per annui D.ti 170.” ASN. Cam. Som. Catasto onciario dell’università di Cotrone del 1743, Vol. 6955, f. 204v.

[xlii] ASCZ, Notaio Giovanni Tirioli, Busta 1268, anno 1761, ff. 106v- 107.

[xliii] 29 gennaio 1594. Il m.co Joanne Perretta scambia la sua casa con quella di Donna Isabella Jannice, vedova di Antonino Tirioli. Il Perretta possiede “quandam domum palatiatam sitam et positam intus dictam Civitatem in parrocchia Sancti Nicolai de Cropis, jux.a domum m.ci Jacobi Ursi, jux.a domum m.ci D.ni Hortentii Labruti, jux.a domum nob. Joais Baptistae Pisanelli et alios fines … cum scala lapidea foris”. La Jannice possiede “quandam domum palatiatam cum appartamento superiori, et inferiori intus p.tam Civ.tem in p.ta parrocchia S.ti Nicolai de Cropis jux.a domum magnam p.ti m.ci Joannis Perrettae, jux.a domum no. Joannis Baptistae Pisanelli et alios fines”. ASCZ, Busta 49, anno 1594, f. 23.

[xliv] ASCZ, notaio ignoto Crotone, Busta 15, anno 1583, f. 140.

[xlv] La cappella come per legato testamentario di Sylvester Perrecta, fu costruita “intus episcopatum novum”, e dotata con le terre dette “L’acqua di Cristo”. AVC, Cotrone 8.9.1566, Cart. 114.

[xlvi] Beni del beneficio di “S. Mariae de Laureto et S. Nicolai”: “Una Gabella nom.ta L’acqua di Cristo Confine la Gabella di Misitrello. In g(ra)no tt.a Cento. In erbaggio duc.ti quaranta in circa.” AVC, Acta Sanctae Visitationis ab Ill.mo ac R.mo D.no Episcopo D. Marco Rama, A. D. 1699 confecta, f. 152. Beneficio senza altare e cappella, di iurispatronato della famiglia Perretta q.m Leonardo, sotto il titolo di “S. Mariae de Laureto, et S. Nicolai”, di cui al presente è rettore D. Nicolaus Massa di Scandale, possiede “Una Gabella nominata l’acqua di Christo confine la Gabella di Misitrello in grano tt. Cento, in herbaggio ducati 40.” AVC, Anselmus de la Pena, Visita, 1720, f. 45. Il Beneficio sotto titolo della Madonna del Reto, e S. Nicolò, famiglia Piretti, al presente del beneficiato e sacerdote D. Nicola Massa, possiede “Un terri.o d.o l’acqua di Cristo, di capacità tt.e cento confine le terre d.e Misistrello, situato d’annua rendita effettiva ducati venti sette, oncie 90.” ASN, Cam. Som., Catasto Onciario Cotrone, 1743, vol. 6955, f. 233v. Il “Beneficio sotto titolo di S. Maria delo Reto, e S. Nicola Fam. Perrotta. Il Benf.o D. Vitaliano Le Rose poss.e: Una gabella detta l’Acqua di Cristo di an. r.a ducati 27 o. 90”. AVC, Catasto onciario 1793, f. 168.

[xlvii] ASCZ, notaio ignoto Crotone, Busta 15, anno 1583, f. 140.

[xlviii] ASCZ, Not. Rigitano G. F., Busta 49, anno 1591, f. 41.

[xlix] ASCZ, Not. Rigitano G. F., Busta 49, anno 1594, f. 291.

[l] ASCZ. Not. Dionisio Speziale, Busta 108, anno 1613, f. 165.

[li] ASCZ, Notaio G. A. Protentino, Busta 117, f. 3.

[lii] ASCZ, Notaio Dionisio Speziale, Busta 108, anno 1647, ff. 56-57.

[liii] Sculco N., Ricordi sugli avanzi di Cotrone, Cotrone 1905, p. 49.

[liv] “Ego Don Ioannes Dominicus Aprigliano aeconomus Sancti Nicolai Graecorum de venia Rev. D. Thomae de Hante Archipresbyteri baptizzavi infantem natum sub die 5. Currentis mensis ex Iosepho Sculco, et D. Antonia Maria de Paz Palomeque coniugibus, cui impositum fuit nomen, Thomas Dominicus, patrinus fuit D. Ioannes Franciscus Raymondus dictae terrae”.

[lv] Giuseppe Sculco, “avendo conosciuto per la mia dimora in questa terra una gran miseria e povertà della medesima”, lascia per testamento ducati mille per fondare un monte di maritaggi nella chiesa parrocchiale di S. Nicola, per dotare due povere appartenenti a famiglie onorate, con la clausola che, in caso “venisse a depopulare questa terra di Papanice detto Monte di Maritaggi si possa trasferire nella città di Cotrone o in altro luogo”. Malevitana, seu Crotonen., Mainardi 1729, ff. 24-25.

[lvi] ASCZ, Busta 337, anno 1693, ff. 34-36.

[lvii] Tommaso Domenico Sculco possedeva le terre di Cortina, Jannello, Mutrò, Misistrello Grande, Columbra, la Volta di S. Nicola ed una vigna con torre e casella. ASCZ, Busta 613, anno 1722, ff. 101-102.

[lviii] ASCZ, Notaio Stefano Lipari, Busta 614, anno 1729, ff. 7v-9.

[lix] ASCZ, Busta 1129, anno 1767, ff. 9-32.

[lx] ASN, Cam. Som., Catasto Onciario Cotrone, 1743, vol. 6955, f. 100.

[lxi] ASN, Cam. Som., Catasto Onciario Cotrone, 1743, vol. 6955, f. 217.

[lxii] ASN, Cam. Som., Catasto Onciario Cotrone, 1743, vol. 6955, f. 273.

[lxiii] ASCZ, Notaio Felice Antico, Busta 857, anno 1754, f. 442v.

[lxiv] D. Tommaso Cav.re Sculco, nobile di anni 46, possiede il territorio “d.o Misitrello d’an. r.a ducati 60 o. 200.” AVC, Catasto onciario di Cotrone, 1787-1788, f. 378. D.n Tomaso Cav.e Sculco, di anni 52, possiede il territorio “detto Misitrello r.a ducati 60 o. 200.” AVC, Catasto onciario di Cotrone, 1793, f. 135v. D. Tommaso Cav.re Sculco, di anni 62, possiede il territorio “detto Misitrello d’ann.a rend. ducati 60 o. 200.” AVC, Catasto onciario di Cotrone, 1805, f. 121.

[lxv] D. Aurelio Franco di Cutro, possiede una “Gabella detta Misitrello di annua r.a ducati 66 onc. 220 detto D. Aurelio come Padre onusto non paga cosa alcuna in virtù di provisione della Regia Camera de’ 21 Febraro 1786.” AVC, Catasto onciario di Cotrone, 1793, f. 206v.

Creato il 15 Marzo 2023. Ultima modifica: 28 Agosto 2023.