La pesca a Crotone in età moderna (sec. XVI – XVII)

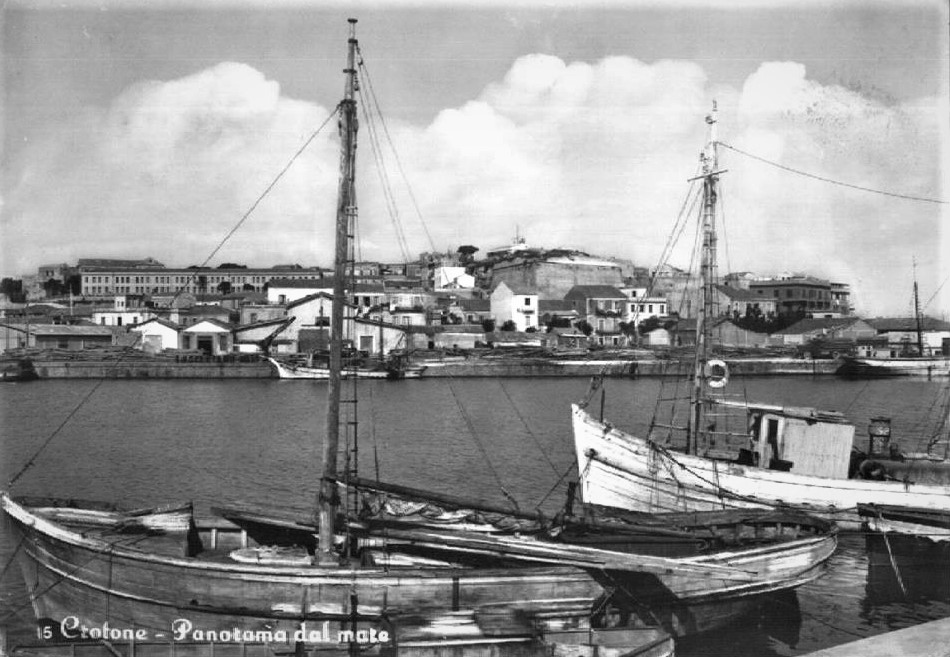

Crotone, panorama.

“Poco vi si esercita la pesca … ed i pescatori vengono fino dalla costa di Amalfi ad esercitarla … In Crotone mancano affatto le barche pescherecce … Non si esercita la pesca in questi mari per difetto di gente. Il mare qui produce ottimi pesci, fra le quali eccellenti acciughe e sarde …”. Così alla fine del Settecento, Giuseppe Maria Galanti descriveva una realtà, che aveva radici molto lontane.[i]

Per loro origine e natura gli abitanti di Crotone fin dal Medioevo risultano riluttanti ad esercitare l’attività della pesca. Essi si dedicano all’arte campestre ed al commercio, denotando così una provenienza non marittima.

Crotone, panorama del porto vecchio.

Proprietari di barche a Crotone nel Quattrocento

I proprietari di barche attivi a Crotone durante i lavori di fortificazione della città in età aragonese (1485 – 1491) usano le barche soprattutto per il trasporto di materiale (petra), che riforniscono e vendono alla “regia fabrica”. Tra i residenti e proprietari di barche troviamo Cola Greco,[ii] Victorio Bagloni[iii] e Rizardo Malerba.[iv]

Crotone, panorama del porto vecchio.

Allestimento di una galea da guerra

Un privilegio di Carlo V in data “Castro Novo Neap. die 22 martii 1535”, reso esecutivo l’ultimo di luglio dello stesso anno, concedeva a Perruttio e Jo. Paulo Luciferi ed ai loro eredi “in perpetuum”, la “franchitia” per le loro persone e per i loro beni. Il privilegio concesso ai due Lucifero ed esteso successivamente a Pompeo e Marcello, figli ed eredi di Petruccio, ed a Giulio Cesare e Lelio, figli ed eredi di Gio. Paolo, era dovuto al fatto che Paolo e Petruccio Lucifero a loro spese, armata una galea da 24, assieme alla squadra regia andarono all’assedio della Goletta.[v]

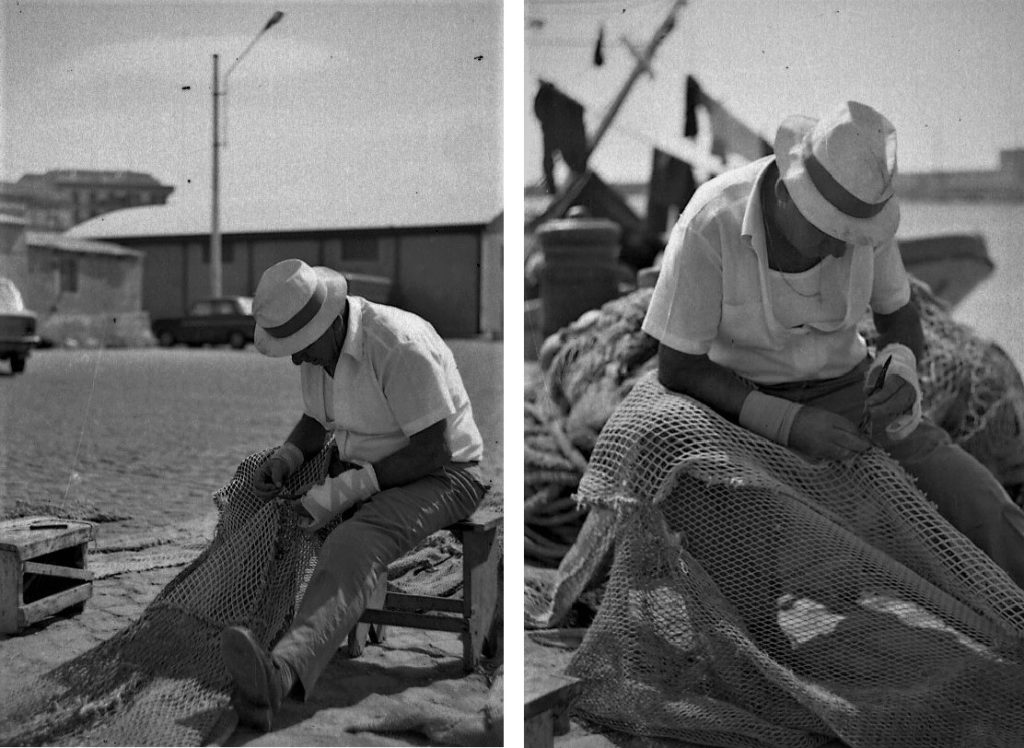

Crotone, pescatori che rammendano le reti (1928, Istituto Luce di Roma).

Barche da trasporto

Anche durante i lavori di costruzione delle fortificazioni della città al tempo di Carlo V e di Filippo II, troviamo soprattutto barche addette al trasporto di materiali (pietra, legname ecc.).

Tra i patroni ed i marinai addetti alle barche della Regia Corte sono ricordati: i patroni Donno Nicola Scavello de Cotroni, Jacopo Badulato de Cotroni, Fabricio De Marco de Cotroni, Bernabo La Maza e Donato de Donato, ed i marinai, o compagni, Vincentio de Jemaro de Cotroni, Dieco Sinay, Battista de Squillachi de Cotroni, Jo. Antonio Campanaro, Agnuczo Fiascho, Cola La Porta, Paulo Nigro, Jo. Loysi Gullarino, Matteo Xiglano, Senso Amoruso, Justiliano la Forza, Dionisi Schuro ecc.

Tra i Crotonesi proprietari di barche troviamo Cristaldo Scavotto[vi] e Cola de Andrella.[vii] Sempre durante i lavori di riparazione di una cortina opera la barca da trasporto di Luca Jerace.[viii]

In questi anni oltre a trasportare pietra ed altro materiale per la costruzione delle fortificazioni della città, troviamo anche nobili che utilizzano la loro imbarcazione per il trasporto di grano. Nei conti dell’amministrazione dei beni del fu Lelio Lucifero fatta dal suo procuratore Gio. Andrea Pugliese troviamo che nell’aprile 1586, Vincenzo Greco de Cotrone fece diversi viaggi con la barca di proprietà di Lelio Lucifero, trasportando grano a Reggio e a Corigliano.[ix]

Crotone, pescatori che rammendano le reti.

La barca del castellano di Crotone

Il fatto che gli abitanti di Crotone non avessero dimestichezza con l’arte del navigare, e anche quando erano proprietari di barche le affidavano a patroni forestieri, è convalidata da un atto del notaio di Crotone Dionisio Speziale, rogato in Monteleone il 4 giugno 1612.

Quel giorno Hyeronimo Bajo, milite del castello di Crotone e procuratore per conto di Dianora Leone di Crotone, moglie del castellano Antonio della Motta Vigliegas, dichiarava che il castellano e la moglie avevano concesso l’anno prima a Grandonio lo Judice di Messina una loro barca di portata di tomoli 250 di grano, chiamata Santa Maria del Carmino “acciò con essa n’havessi andato à viaggio et guadagnato et dopo del guadagno n’havessi dato quello loro toccava di ragione”.

In seguito il lo Judice sparì e di lui non si ebbe più notizia per molto tempo. Nel frattempo morto il castellano e venuti a conoscenza che la barca era ormeggiata a Bibona, il Bajo, incaricato dalla vedova, si recò nella marina di Bivona e si fece consegnare dallo Judice la barca, per riportarla a Crotone. La barca era “con una antenna et suo albore, una vela, uno ferro di cl. quaranta in circa con una gumina vecchia et alcuni proisi vecchi et quattro remi dentro detta barca”.[x]

Crotone, pescatore che rammenda le reti.

Le barchette

Sempre legate al trasporto del grano troviamo a Crotone alcuni proprietari di barchette, che essi utilizzano all’occorenza per imbarcare la merce, facendo la spola tra la terraferma, dove sono i magazzini granari ed i velieri. Tra questi sono ricordati i patroni Gori di Squillace e Petro Frisco e gli aiutanti Fabritio Palermo, Salvatore Trunce, Gio. Tomaso de Squillace e Fabritio Vitetta.[xi]

Crotone, località Scifo.

La Speronara

Un discorso a parte riguarda il veliero detto la Speronara. Le cui vicissitudini dimostrano quanta poca importanza aveva la pesca presso il ceto nobiliare e mercantile di Crotone.

Catturata ai “Turcheschi” a Capo delle Colonne all’inizio del Seicento, dal governatore e capitano a guerra di Crotone Don Piedro de Strada, la barca “con vinti di reti di pescare atta à piscare” fu messa all’asta nella piazza pubblica di Crotone ed aggiudicata al reverendo e aristocratico Anibale Syllano, il quale la comprò per conto del fratello Ottavio.[xii]

Successivamente la barca risulta in possesso del patrone Salvatore Ferriolo di Praiano, il quale a sua volta la vendette a Julio Cesare Syllano, che la affidò al patrone “apostizzo” Luca Rosso. Poco dopo il Syllano ne vende la metà, associandosi al crotonese Gio. Maria Garofalo.[xiii]

In seguito la speronara, fornita di 17 reti da pesca, passa di proprietà a Gioseppe Maria Syllano, il quale la concede al crotonese Gio. Antonio de Squillace, il quale potrà utilizzarla sia per pesca che per trasporto, con la condizione che l’utile sia diviso a metà.[xiv] Poco dopo la barca, che si trova ormeggiata alla marina, cambia nuovamente padrone e risulta di proprietà di Antonio Schipano, il quale ne vende la metà a Vittorio Cirrello.[xv]

La speronara ricompare successivamente nell’inventario dei beni ereditari di Cesare Scazzurro seu Zurlo dove è descitta come “una barca vecchia di piscare con alcune peze di riti di piscare vecchi una con li rimi et vela quali se retrovano in potere di Gio. Batt.a de Squillace di Gio. Antonio”.[xvi]

Crotone, pescatore.

Gli Squillace

Gli Squillace sono presenti a Crotone fin dall’inizio del Cinquecento. Si può dire che essi sono i protagonisti nello svolgere attività legate alla pesca ed al trasporto via mare. Joanne e Dionisi de Squillace sono più volte richiamati come fornitori di “petra”, che essi trasportano con la loro barca, durante la costruzione delle nuove fortificazioni di Crotone (1542).

Famiglia appartenente al ceto popolare e poi al terzo ceto, i suoi componenti sono esperti sia nell’arte della navigazione che in quella della mastranza e alcuni di loro ricoprirono uffici pubblici e religiosi. Nel Seicento troviamo due distinte famiglie Squillace. Una discendente da Cola Francesco de Squillace al quale succedono i figli Jo. Andrea, Angelo e Jo. Paulo. Jo. Andrea ebbe un figlio di nome Julio e Jo. Paulo uno di nome Jo. Francesco. L’altra famiglia de Squillace discendeva da Jo. Battista dal quale il figlio Jo. Domenico detto anche Giando.

Quest’ultima famiglia abitava alla Pescheria in parrocchia prima di Sant’Angelo poi di Santa Maria Protospatariis. Apparteneva a questa famiglia Agacio de Squillaci e la figlia di Domenico de Squillace, che sono richiamati in alcuni documenti della metà del Cinquecento. Sempre a questa famiglia appartiene il mastro “ferrero” Domenico, o Giando, de Squillace, figlio di Gio. Battista, che ha una bottega “de ferreri” in parrocchia di Santa Margarita. Poco dopo la metà del Seicento, egli compra una metà di casa palaziata con vignano di pietra “facci fronte la porta della Piscaria”, e la dà in dote alla figlia Fota, o Ippolita che, alla morte del padre, eredita anche la bottega.[xvii]

Sempre a questa famiglia appartengono i patroni di barca Giuseppe e Gio. Battista de Squillace.[xviii] Alla famiglia discendente da Cola Francesco abitante dapprima in parrocchia di San Nicola de Cropis e poi trasferitasi dall’altra parte della città in parrocchia di San Pietro, appartiene Angelo de Squillace, che possedeva una “poteca seu bucceria” vicino alle mura, davanti al convento di San Francesco d’Assisi, in parrocchia di San Nicola de Cropis,[xix] e poi nella stessa parrocchia Gio. Tomaso, Giulio e Gio. Francesco de Squillace.[xx]

Particolarmente importante per la posizione sociale ed il ruolo che ricoprì è Giuseppe Squillace, abitante in parrocchia di San Pietro. Egli ricoprì l’ufficio di Regio sostituto, seu casciero, della Regia amministrazione del Regio Arredamento del ferro, della dogana e del fondaco “nella Città di Cotrone et nelli Castelli e loro paranze”.[xxi]

Pesca a “sciabica” nella Marinella di Crotone.

La pesca

Nel Seicento e per tutto il Settecento la pesca rappresenta una attività economica del tutto marginale a Crotone. Nei testamenti e negli inventari le barche non compaiono mai. Solamente troviamo un accenno nei capitoli matrimoniali tra la vedova Cornelia Bolotta e Francesco Amoruso.

La futura sposa promette una casa palaziata con suo casaleno dirimpetto, situata in parrocchia di Santa Maria Prothospatariis, e confinante con la casa dello zio Masi Bolotta e le case degli eredi di Giulio de Squillace. La futura sposa dichiara inoltre, che lo sposo potrà vendere la casa e “che quella detto suo futuro sposo si possa vendere à suo arbitrio per sustento d’essi et comprarsene esso futuro sposo una barca per piscare, acciò se ne possano maggiormente subvenire et sustentare”.[xxii]

Crotone, marittimi.

Crotone, polena di nave.

Note

[i] Galanti G. M., Giornale di viaggio in Calabria, Rubbettino 2008, pp. 46, 60, 65.

[ii] 20.3.1485. “Cola Greco patrone de barca et compagni” (petra al molo). ASN, Quaterno dela fabrica deli Rebellini et fossi dela Regia Cita de Cotrone (1485), f. 20. 20.5.1485. “Cola Greco e compagni patrone dela barca”. Ibidem, ff. 20, 24v.

[iii] 8.6.1485. “Vittorino Bagloni dela cita de Cotroni petra quali conduxe cum sua barca supra lo molo dela dicta cita VIII (nobile) Victorio Bagloni de Cotrone petra portata con sua barca delli colonni et discaricata allo molo de dita cita a grana tre e mezo la carrata et quelle facto conducere dalo molo alla fabrica ad spese dela Regia Corte.” “Victorino Bagloni (petra) quali conduxe cum sua barca supra lo molo al porto di Tersana”. ASN, Quaterno dela fabrica deli Rebellini et fossi dela Regia Cita de Cotrone (1485), ff. 22, 24, 25v, 37v.

[iv] 1.11.1485. Rizardo Malerba de Cotroni per “barcate tridici de petra quali fice conducere cum suo bregantino alla marina de tersana. ASN, Quaterno dela fabrica deli Rebellini et fossi dela Regia Cita de Cotrone (1485), f. 30. “Ricardo Malerba de dicta cita barcate tre di petra con lo suo grippo seu bergantino alla marina de tersana.” Ibidem, ff. 30, 40v.

[v] ASN, Tesorieri e Percettori, Vol. 4087 (ex 4851) f. 12v. Valente G., Calabria Calabresi e Turcheschi, pp.114-115.

[vi] “Ad Cristaldo Scavotto de Cotroni per jorno uno locao sua barca quale servio per lo yettito (0 – 0 – 10). ASN, Fortificazione di Cotrone, Dip. Som. 197, f. 81.

[vii] “Adi 30 marzo 1550. Ad Cola de Andrella de Cotrone per haver portato con sua barcha dali 24 per tutto il 29 detto canne 6 di petra e quella consegnata 13-1-0.” ASN, Fortificazione di Cotrone cit. ff. 5v, 6v.

[viii] Cotrone, 7.1.1586. “Luca Jerace patrone de barca” (petra). ASN, Dip. Som. Fs. 196/3, ff. 37v, 43.

[ix] Il 13 d’Aprile 1586, Vincenzo Greco de Cotroni porta grano a Reggio. “A 27 d’Aprile 86 da Vincenzo Greco ducati sei et uno carlino per uno viaggio che fece con la barca del S.r Lelio à Corigliano”. ASCz, Not. Dionisio Speziale, B. 108, ff. 197v-198r.

[x] ASCz, Not. Gio. Dionisio Speziale, B. 108, ff. 67r-68v.

[xi] Crotone, 9 novembre 1612. Gori di Squillace di Crotone padrone di una barchetta e Petro Frisco padrone di un’altra barchetta, su incarico del capitano Aniballe Montalcino vanno nella marina di Melissa ad aiutare a caricare di grano un vascello francese. Nella barca di Petro Frisco vi erano Fabritio Palermo, Salvatore Trunce als cifaro e Cicco de Macrina. Nella barca di Gori de Squillace vi erano il fratello Gio. Tomaso de Squillace e Fabritio Vitetta. ASCz, Not. Giovan Francesco Rigitano, B. 49, ff. 55-56.

[xii] Crotone, 2 giugno 1620. Compaiono Don Piedro de Strada olim governatore e capitano a guerra di Crotone e del Marchesato di Crotone, e il reverendo Aniballe Syllano U.J.D. in nome e parte di suo fratello Ottavio Syllano. Il De Strada dichiara di possedere “uno bucco di vascello con alcune robbe conforme appare per inventario fatto per m.o di Not.r Gio. Domenico Spetiale di questa Città a tempo che como Cap.no a guerra esso don Piedro pigliò nello Capo delle Colonne”. Posto all’incanti in piazza pubblica fu aggiudicato per quaranta ducati al Reverendo Aniballe Syllano che poi ne pagò trenta. ASCz, Not. Protentino Gio. Antonio, B. 117, f. 47v.

[xiii] Crotone, 19 ottobre 1621. Julio Cesare Syllano possiede “una barca spironara con vinti pezzi di reti di pescare atta à piscare come vero e signore e padrone per compra fatta da P. Salvatore Ferriolo di Praiano per ducati 125 quale al presente di patrone ha per guida P. Luca Rosso patrone apostizzo per esso Giulio”. Il Syllano ne vende la metà a Gio. Maria Garofalo di Crotone per ducati 62 e mezzo. ASCz, Not. Protentino Gio. Antonio, B. 133, ff. 42v-43r.

[xiv] Crotone, 17 maggio 1622. Josepho Maria Syllano possiede “una barca di piscare” detta Speronara che comprò da Giulio Cesare Syllano il 13 settembre 1621. La barca fornita di 17 pezzi di reti da pesca, è concessa al suo concittadino Gio. Antonio de Squillace, il quale potrà utilizzarla, sia per pescare che per navigare. Lo Squillace sarà il “patrone posticzo” della barca, con la condizione che tutte le spese ed i guadagni siano divisi a metà. ASCz, Not. Gio. Antonio Protentino, B. 117, ff. 52v-53r.

[xv] Crotone, 2 settembre 1622. Compaiono Antonino Schipano della città di Crotone e Vittorio Cirrello. Lo Schipano afferma di avere “una varca speronara atta à piscare et navigare con deceotto pezi di reti caudaro vela quattro di remi coverta”, ne vuole vendere la metà per ducati 40 a Vittorio Cirrello. La barca attualmente si trova alla marina. ASCz, Not.Gio. Antonio Protentino B. 117, ff. 88v-89r.

[xvi] Crotone, 18 gennaio 1630. I fratelli Horatio e Gio. Domenico Scazurro seu Zurlo, ottennero dalla regia curia di fare l’inventario dei beni ereditari del padre Cesare. Tra i beni vi è “una barca vecchia di piscare con alcune peze di riti di piscare vecchi una con li rimi et vela quali se retrovano in potere di Gio. Batt.a de Squillace di Gio. Antonio. ASCz, Not. Gio. Antonio Protentino B. 118, f. 18.

[xvii] ASCz, Not. Pelio Tiriolo, B. 253, F.lo 1663, f. 78; AVC, Acta della visita del vescovo Marco Rama, f. 71v. AVC, Visita del vescovo Anselmus De La Pena, f. 116.

[xviii] ASCz, Not. Gio. Antonio Protentino, B. 118, f.lo 1630, f. 18.

[xix] ASCz, Not. Gio. Dionisio Speziale, B. 108, f.lo 1612, f. 71.

[xx] Le case di Julio e Jo. Francesco Squillace erano situate in parrocchia di San Petro olim S. Nicola de Cropis, iuxta le case di Alfonso Durso. ASCz, Not. Gio. Antonio Protentino B.118, f.lo 1630, f. 144. Il seminario esigeva un annuo censo Sopra le vigne del q.m D. Gio Thomaso e Giulio Squillace nel luogo detto Gesù Maria, vicino al ponte dell’acqua d’Esari”. AVC, Acta della visita del vescovo Marco Rama, f. 130v.

[xxi] Egli dovrà “esiger tutti li Regii deritti a detti Regii Arendamenti pertinenti, lucri, controbanni, et intercetti et così anco vendere qualsivoglia quantità di ferri et acciari”, che gli saranno consegnati dai regi amministratori e luogotenenti generali del regio arrendamento dei ferri, dogana e fondaco. Egli dovrà tenere “un libro chiaro e lucido, notando in quello giorno per giorno, tanto li detti regii deritti, quanto di vendita di ferri, et acciari … con notare il nome et cognome delle persone che pagheranno et anderando pagando et ogni fine di ciaschedun mese mandare in monteleone li bilanci chiari et lucidi di tutto.” ASCz, Not. Protentino Geronimo Felice, B. 229, 1657, ff. 59v-60. Egli abitava in parrocchia dei SS.mi Pietro e Paolo. La casa poi passerà di proprietà di Tomaso Sculco, divenendone il suo palazzo. AVC, Acta della visita del vescovo Marco Rama, ff. 49v, 135v. È da ricordare anche il sacerdote Giovanni Paolo Squillace che fu rettore del beneficio di iuspatronato della famiglia Mazzea in Cattedrale sotto il titolo di San Francesco d’Assisi. AVC, Visita del vescovo Anselmus De la Pena, 1720, f. 42.

[xxii] ASCz, Not. Pelio Tiriolo B. 253, f.lo 1671, f. 135.

Creato il 24 Giugno 2020. Ultima modifica: 24 Giugno 2020.