Breve storia di Roccabernarda

Roccabernarda (KR), la “Timpa del Castello” domina la valle del Tacina.

Abitato di origine medievale, per alcuni storici cambiò più volte nome: dapprima fu Targe, o Targine, poi Rocca dei Pagani, quindi Rocca di Tacina. Secondo una leggendaria tradizione seicentesca, il toponimo Rocca di Tacina cambiò in Rocca di Bernardo, in onore di Bernardo del Carpio, che lo ricostruì e lo popolò, dopo avere cacciato i Saraceni, che occupavano la rupe. Per altri si chiamò “Vernauda” perché esposto all’aria primaverile oppure, forse con qualche ragione in più, dal nome del ladrone Bernaudo, che vi aveva fatto il suo covo e luogo obbligato di sosta e di passo, dove depredava i malcapitati viandanti.[i]

Altri ancora legano la sua origine alla ribellione di Abelardo, figlio di Onfroi, uno dei fratelli di Roberto il Guiscardo. Il ribelle, tra il 1070 ed il 1076, si rinchiuse nella rocca di Santa Severina, dove fu assediato dapprima dalle truppe di Ruggero, alle quali poi si unirono anche quelle del fratello Roberto il Guiscardo. Nell’occasione fu posto il blocco al ribelle, costruendo nelle sue vicinanze tre “castelli”. Roberto il Guiscardo affidò il primo a Hugo Falloc, il secondo a Rainaldus (Renaud) de Simula, e il terzo a Herbertus Falloc, fratello di Hugo, e a Custinobardo (Tustinus le Barde), fratello di Rainaldus de Simula.[ii] Secondo alcuni storici i tre castelli sarebbero: Rocca Bernarda, Rocca di Neto e Belvedere Spinello.[iii]

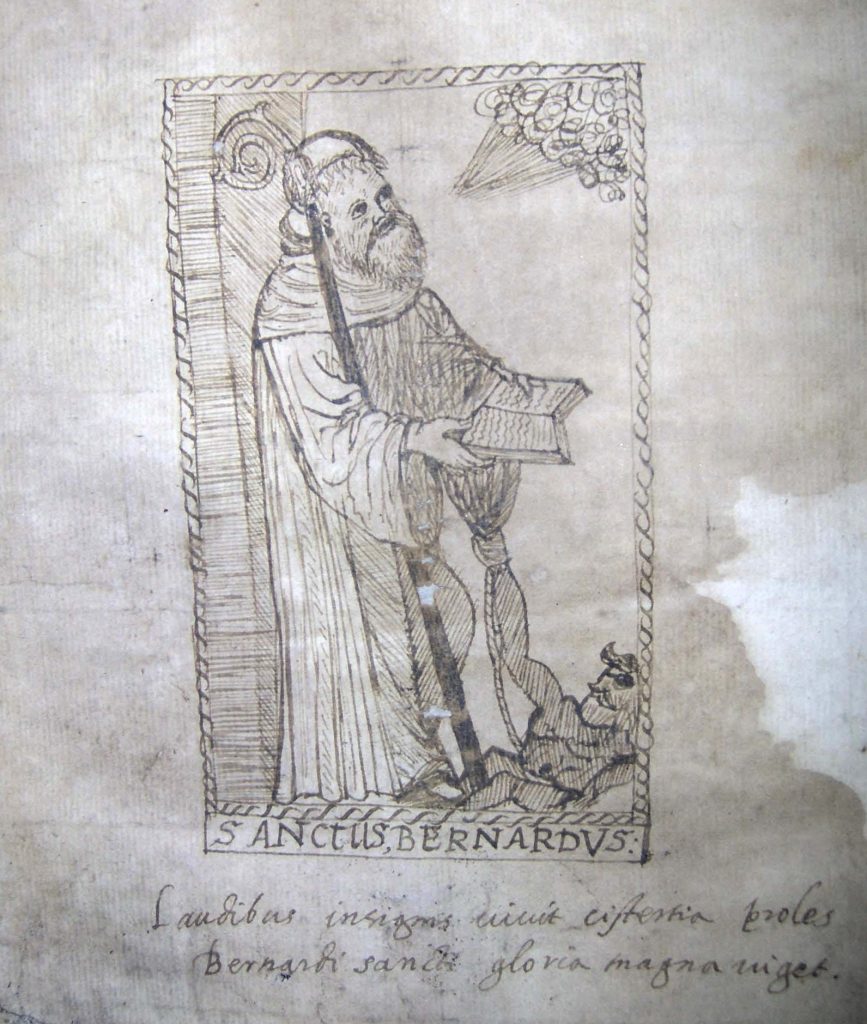

S. Bernardo raffigurato in un manoscritto conservato nell’Archivio Arcivescovile di Santa Severina.

La rocca

Questa ipotesi non è condivisa da altri, per i quali almeno uno dei castelli sarebbe stato Catanzaro,[iv] a convalida di ciò portano il fatto che il normanno Hugo Falloc, al quale sarebbe stato assegnato la custodia di uno dei tre castelli, fu conte di Catanzaro.[v]

Qualunque sia la verità, le versioni situano l’origine della fortificazione sulla rupe, in un periodo compreso tra la fine della dominazione bizantina e l’inizio di quella normanna. Periodo storico in cui compaiono nei documenti le tre rocche di Rocca Bernarda, Rocca Santa Severina e Rocca San Petro de Cremastro. La prima a controllo del passo sul fiume Tacina, la seconda sulla via che collega le vallate del Tacina e del Neto, la terza dominante il passo sul Neto. Risulta evidente da queste considerazioni, che l’origine e lo sviluppo di Rocca Bernarda fu legato alla sua particolare posizione sulla via che collegava i pascoli della marina con quelli della Sila, e gli abitati della contea di Crotone con quelli della contea di Catanzaro. La rocca venne sempre più assumendo importanza dopo che la decadenza e la distruzione degli antichi centri costieri, situati sul golfo di Squillace, a causa delle devastazioni dei Saraceni e dei pirati, portò anche all’abbandono della antica via romana che li univa.

Roccabernarda (KR), la “Timpa del Castello”.

I conti di Catanzaro

A Hugo Falloc (o Fallucca) succedette il figlio Mihera, che ereditò i beni paterni, comprendenti Catanzaro e Rocca (Fallucca). Nel 1087 Mihera si impadronì di Maida, alleandosi con Beomondo contro il fratello di costui Ruggero, duca di Puglia. Avvenuta la riconciliazione tra il duca e Boemondo, Mihera restituì Maida al duca. Questo gesto non fu sufficiente a ricevere la grazia: Ruggero I e Raoul, o Roberto de Loritello, (figlio di Goffredo d’Hauteville, fratello quest’ultimo di Roberto il Guiscardo), che il duca Ruggero aveva chiamati ad aiutarlo contro Boemondo, volevano le sue proprietà. Mihera si rifiutò di combattere e, fattosi monaco, lasciò i suoi beni al figlio Adam. Adam, stretto d’assedio da Rodolfo di Loritello, nel 1088 prima di abbandonare la lotta dà fuoco e distrugge i suoi beni. Ruggero I e Roberto de Loritello si spartirono le sue terre.[vi]

Rodolfo o Rhao de Loritello, fratello minore di Roberto di Loritello, fu conte di Catanzaro (1088-1098).[vii] Sposato con la contessa Berta, ebbe due figli: Goffredo che, alla morte del padre (avvenuta comunque prima del 1111), divenne conte di Catanzaro e signore di Luzzi,[viii] e Raimondo.[ix]

Goffredo, conte di Catanzaro e signore di Luzzi, è ricordato come uno dei fondatori del monastero della Sambucina.[x] Il monastero cistercense sorto intorno alla metà del Dodicesimo secolo in Sila presso Luzzi, da colonia dell’abbazia di Casamari, finì col separarsene e divenire uno dei centri cistercensi più importanti della Calabria.[xi] Goffredo di Loritello, conte di Catanzaro e signore di Luzzi, ebbe un figlio di nome Guillelmus e un nipote, Goffredo di Carbonara, o Goffredo di Luzzi, che fu “dominus Lucii et Rocce Bernarde”.[xii]

Quest’ultimo, signore di Rocca Bernarda al tempo del re di Sicilia Guglielmo II (1166-1189), è ricordato per le numerose donazioni in favore del monastero di Santa Maria della Sambucina, che era stato fondato dai suoi progenitori. Goffredo di Carbonara era ancora in vita nel 1196.[xiii]

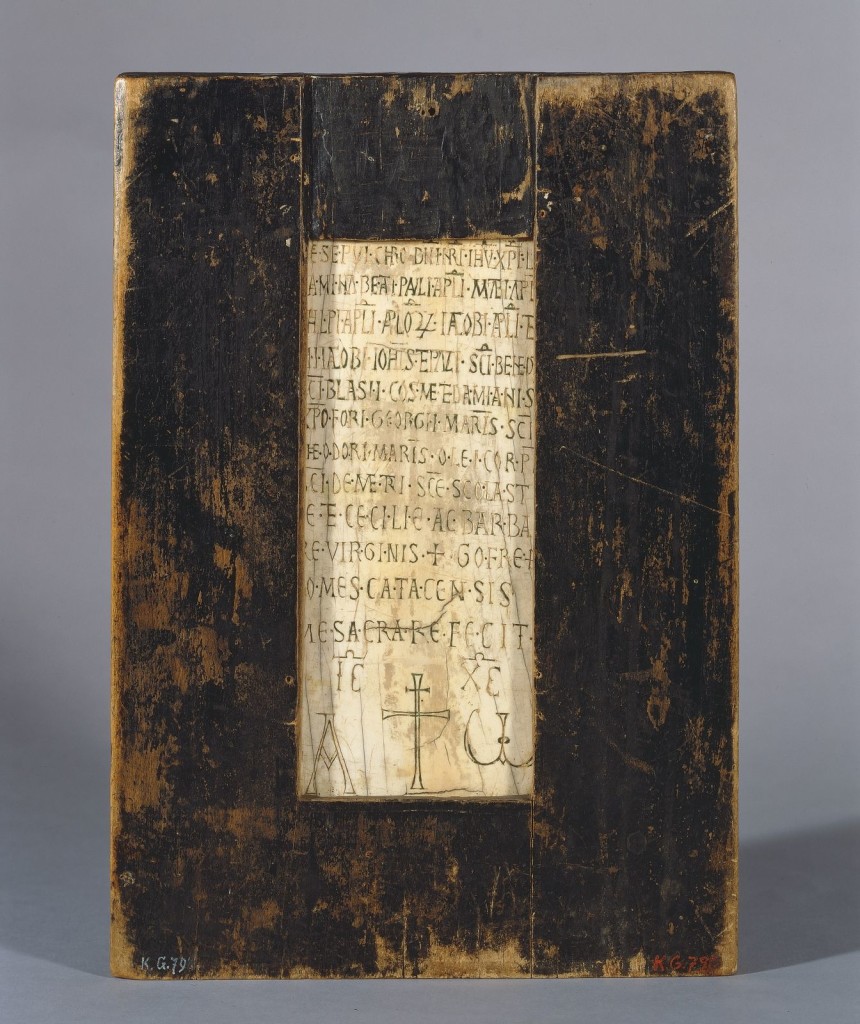

Avorio conservato al Germanischen Museum di Norimberga che menziona Goffredo conte di Catanzaro (da www.gnm.de).

Primi documenti

A volte l’abitato di Rocca Bernarda fu confuso con l’antico abitato di Tacina. Quest’ultimo, citato nell’“Itinerarium Antonini”, era situato nei pressi di una collina sulla riva sinistra alla foce del fiume, dove c’erano la “statio” ed il passo dell’antica via romana. L’abitato di “Tachina”, poi detto in età sveva “Turris Tacine”,[xiv] situato in diocesi di Isola, andrà col tempo in abbandono ed i suoi resti sopravviveranno fino al secolo sedicesimo. La confusione tra gli abitati di Tacina e di Rocca Bernarda, quest’ultima situata in diocesi di Santa Severina, fu possibile perché in vecchi documenti, alcuni monasteri e terre, che erano situate in territorio di Rocca Bernarda, sono indicati genericamente a “Tachina”.

Un “Iudicatum” del novembre 1118, riferendo la fondazione dell’abbazia di S. Nicola de Iaciano, afferma che il signore feudale di Santa Severina Nicola de Grimaldo, donò delle terre “in loco fluminis tachine”, in diocesi e territorio di Santa Severina.[xv] Un altro documento datato 8 marzo 1173, (secondo il tabulario del Sinopoli l’anno è il 1164), riguarda l’abbazia benedettina di Santa Maria la Latina in Gerusalemme, abbazia che aveva ricevuto nel 1126 il monastero greco di San Filippo d’Argirò. Con tale atto il papa Alessandro III confermava all’abbate Richardo, i diritti ed i privilegi che godeva in Terra Santa, Siria, Sicilia ed in Calabria, dove l’abbazia possedeva la chiesa di “Sanctus Petrus de Tachina”, detto anche di Nimfi, e la chiesa di Sant’Elia, con i loro possedimenti, decime e diritti.[xvi]

La prima notizia certa, riferita all’esistenza della rocca, è documentata da un atto scritto in greco risalente all’annata 1115-1116 (a.m. 6624), IX indizione, in cui si menziona una concessione di alcune terre al monastero di Santa Maria de domino Niele (Θεοτόκον τού κϋρ Νίλου), dipendente da Santa Maria della Matina, esistente vicino Rocca Bernarda (καστελλίου Βερνάλδου).[xvii] Ritroviamo la rocca nei privilegi concessi da re Ruggero in Messina nell’ottobre 1144 (a.m. 6653), al monastero di Santa Maria di Altilia. Nel documento, tradotto dal greco in latino alla metà del Duecento, il sovrano concede tra l’altro, liberi pascoli nel “tenimento de S. Severinae et Rocchaebernardae” per gli animali del monastero.[xviii]

I primi documenti evidenziano l’antico legame con la contea di Catanzaro. Nel giugno 1202, papa Innocenzo III confermava al monastero di S. Giuliano di Rocca Fallucca, sotto l’abate Pietro, le proprietà ed i privilegi. Tra questi la chiesa di “Sancti Clerici cum hominibus, possessionibus et pertinentiis suis, quae consistit in territorio Roccae Bernardi”.[xix] La terra di “Rocca Bernardi” all’inizio del Duecento è signoria dei conti di Catanzaro. Nel gennaio 1201, Riccardo Fallucca, conte di Catanzaro, su richiesta di Luca abate, di Radulfo priore e di altri monaci di Santa Maria della Sambucina, imitando i conti di Catanzaro, suoi predecessori, i quali fondarono il monastero, concede ai monaci per la propria anima e quelle dei suoi antenati, per il pascolo delle loro pecore il tenimento di una mandria “in pertinentiis Tacine” detto di “Umbre Pagani”. Dai confini si rileva che la tenuta è situata tra Cutro ed il tenimento di “Rocce Bernardi”, in quanto: “… tendit per ipsum vallonem ad viam de Cutro et vadit per ipsam viam ad vineas Iohannis Franci et ferit inde ad divisas tenimenti Rocce Bernardi …”.[xx] Il monastero di Santa Maria della Sambucina nel 1222 verrà abbandonato, ed i monaci si trasferiranno in quello di Santa Maria della Mattina, ma già negli anni precedenti avevano preso vigore i monasteri di Sant’Angelo de Frigillo e quello florense.[xxi] Il monastero cistercense di Sant’Angelo de Frigillo, filiazione della Sambucina e situato presso Mesoraca, amministrò molti beni, che le due abbazie della Mattina e della Sambucina possedevano nella vallata del Tacina.

Tra le terre acquisite dall’abbazia di Sant’Angelo de Frigillo in territorio di Rocca Bernarda ricordiamo le gabelle di Camerlengo, Terrate, Iohane Rozo e Santa Maria de Armirò.[xxii] Le grangie di S. Maria de Armiro[xxiii] e di Terratis sono segnalate come parte delle proprietà del monastero di Sant’Angelo de Frigillo già dall’inizio del Duecento.[xxiv]

Rocca Bernarda rimase ai conti di Catanzaro. Nell’aprile 1220 Teodora, vedova del conte di Crotone Rainiero Marchisorti e contessa di Catanzaro, concede al monastero di San Giovanni in Fiore: “pascua unius mandre proprie eiusdem ecclesie in tenimento Rocce Bernardi terre nostre”, affinché gli animali del monastero possano pascolare liberi e senza alcun pagamento.[xxv] L’anno dopo Anselmo de Iustigen, conte di Catanzaro, conferma la donazione fatta da Teodora, “comitissa Catanzarii”, del tenimento di Feruliti nella terra di Rocca Bernarda.[xxvi] La concessione verrà confermata al monastero florense nel 1222 da Federico II.[xxvii]

Dai documenti esaminati il toponimo “Roccha Bernardi” compare per la prima volta verso la metà del Dodicesimo secolo, al tempo che ne erano signori o i Loritello, o Goffredo di Carbonara. In precedenza, troviamo che le località che faranno parte del suo territorio, vengono indicate genericamente “in loco fluminis Tachine”, o “in pertinentiis Tacine”, come nel caso della fondazione del monastero ad Armirò alla fine del secolo Undicesimo, e del vecchio monastero, o chiesa, di Sanctus Petrus de Tachina.[xxviii]

S. Marco Argentano (CS), la sala capitolare dell’abbazia di S. Maria della Matina.

I Ruffo

Durante il periodo svevo si sa dell’esistenza di un abitato murato e di un castello. Di quest’ultimo nel 1241 era castellano il “Dominus Riccardus Gatus”. Resisteva ancora il rito greco.[xxix] Nel marzo del 1240, “Dominus Goffredus de Roccabernardi” ed il giudice Stefano di Crotone, su mandato del provveditore dei castelli imperiali dal fiume Salso a Porta di Roseto Giovanni Vulcano di Napoli, conducevano un’inchiesta per accertare se il monastero di Sant’Angelo de Frigillo dovesse concorrere alle spese per la riparazione del castello di Santa Severina. In “Rocca Bernardi” essi interrogarono i giurati: dominus Iordanus miles, dominus Riccardus de Caccurio, iudex Letus e papa Leo Plutinu.[xxx]

La terra posta in diocesi di Santa Severina durante l’età angioina è sede arcipretale.[xxxi] Nel 1276 è tassata per unc. 24, tar.14, gr. 8,[xxxii] con una popolazione presunta di circa 1200 abitanti. Quattro anni dopo, nel febbraio 1280, Rocca Bernarda assieme ad altre terre, Catanzaro, Crotone, Santa Severina, ecc., veniva staccata dal giustizierato di Val del Crati e Terra Giordana e aggregata a quello di Calabria.[xxxiii]

Durante la guerra del Vespro subì danni e spopolamento,[xxxiv] tanto che all’inizio del Trecento, finita la guerra, Carlo II d’Angiò il 19 agosto 1302, concesse a Pietro Ruffo di poter ripopolare con gente proveniente da altre province le sue terre di Roccabernarda, Policastro, Catanzaro e Castellamare.[xxxv]

Durante il Duecento ed il Trecento tranne brevi periodi, continuò ad essere soggetta ai conti di Catanzaro. Nel dicembre 1274 Pietro Ruffo de Calabria, conte di Catanzaro, è signore di “Castri Maynardi, Badulati, Rocce Bernarde, Policastri, Cutroni, Mesurace, Castella ad mare et aliorum castrorum”, terre che già erano appartenute ai suoi avi.[xxxvi] I possessi furono confermati nel 1290 al tempo di Carlo II d’Angiò.[xxxvii]

Da Pietro Ruffo Rocca Bernarda pervenne in potere di Giovanni Ruffo, subentrato nei beni paterni nel 1309. I due Ruffo, padre e figlio, sono ricordati per la concessione del territorio detto di Neto, o di Alimati, sito nel tenimento di Rocca Bernarda, all’abbazia di Santa Maria di Altilia. Convalida la signoria di Giovanni su Rocca Bernarda un atto con cui Pietro Ruffo otteneva la possibilità di disporre di alcune terre che non facevano parte integrante della contea di Catanzaro, a favore dei figli cadetti Nicola e Corrado; tra queste, oltre a Rocca Bernarda vi sono anche Mesoraca, Policastro, Rosarno, il luogo detto Li Castelli e Tacina. Tuttavia, il tutto passò al primogenito Giovanni Ruffo.[xxxviii] A Giovanni Ruffo subentrò nella contea di Catanzaro nel 1335 Pietro III Ruffo, poi Antonello nel 1340 e, quindi, nel 1383 Nicolò, conte di Catanzaro, prima signore e poi dal 1390 marchese di Crotone.

Arme della famiglia Ruffo di Calabria.

Tra Angioini ed Aragonesi

Verso la fine di giugno 1404 Ladislao mosse da Napoli verso la Calabria ed in breve, all’inizio di agosto era già di ritorno, privò il marchese di quasi tutti i suoi possedimenti comprendenti più di 15 terre e di 40 castelli. Nicolò Ruffo se ne andava in esilio in Francia. I feudi del marchese di Crotone furono parte posti in demanio, e parte il re li assegnò ai condottieri che lo avevano aiutato nella guerra. Così Pietro Paolo da Viterbo ebbe in feudo molte delle terre del marchese di Crotone.

Il 6 agosto 1414 moriva Ladislao e saliva al trono la sorella Giovanna II d’Angiò Durazzo. Una nuova rivolta vedeva come contendenti il francese Giacomo conte di La Marche, marito di Giovanna II, e Ser Gianni Caracciolo. Pietro Paolo da Viterbo si schierò per il di La Marche. Nell’estate 1417 le truppe di Antonuccio dei Camponeschi di Aquila devastavano i possedimenti del conte di Belcastro, Pietro Paolo da Viterbo. Sempre in quell’anno moriva Luigi II d’Angiò e succedeva, ereditandone i diritti, il figlio Luigi III che, con l’appoggio del nuovo papa Martino V (1417-1431), che nel dicembre 1420 lo dichiarerà erede del regno di Napoli, del condottiero Muzio Attendolo Sforza e di parte del baronato, tentò la riconquista.

Luigi III, designato nel 1419 dal partito filoangioino erede di Giovanna II, e invitato a lasciare la Provenza e venire nell’Italia meridionale per far valere i diritti ereditari, quando tentò di raggiungere il regno, fu ostacolato dalla regina che adottò Alfonso V, re di Sicilia (di Aragona e Sardegna), e lo nominò erede e duca di Calabria (1421) e, chiamatolo, lo oppose all’angioino. Nell’agosto 1420 Luigi sbarcava a Castellammare e metteva il campo ad Aversa; dopo poco all’inizio di settembre sbarcava a Napoli l’esercito aragonese, seguito nel giugno dell’anno dopo dallo stesso re Alfonso che, accolto dalla regina, prese dimora a Castel Nuovo.

Si accendeva così la guerra tra i filoangioini ed i filoaragonesi che vide impegnato in Calabria anche Nicolò Ruffo che, rientrato in possesso dei suoi feudi, cercò di contrastare l’avanzata delle truppe aragonesi che, al comando di Giovanni de Ixar, affluivano dalla Sicilia. Mutio Attendolo Sforza, sostenitore di Luigi III, mandò in Calabria il figlio Francesco, col titolo di viceré. Allo Sforza si unirono molti feudatari, tra i quali il Ruffo, e numerose città, tra le quali Santa Severina. La guerra investì anche le terre del marchese di Crotone, situate alla frontiera, tra la Calabria meridionale, occupata dagli Aragonesi, e quella settentrionale, controllata dagli Angioini. Da un atto del 1426 sappiamo che Rochabernardi è una delle terre in possesso del marchese di Crotone, Nicolo Ruffo.[xxxix]

Sigillo dell’università di “Roccha Bernarda”.

La dominazione aragonese

Rocca Bernarda seguì le vicende delle terre del conte di Catanzaro e marchese di Crotone Nicolo Ruffo. Alla sua morte passò alla figlia Giovannella e nel 1436 ad Enrichetta Ruffo, figlia di Nicolò e della seconda moglie Margherita di Poitiers. La marchesa di Crotone Herrichetta Ruffo “de Calabria”, signora di Rocca Bernarda, confermerà il territorio di Alimati al monastero di S. Maria di Altilia. L’atto di concessione verrà redatto “in castro nostrae civitatis Catanzarii”, il 25 giugno 1439.

Con esso la marchesa concedeva all’abate del monastero florense di Santa Maria de Calabro Maria, Benedetto de Teriolo, un territorio appartenente alla sua curia in territorio di Rocca Bernarda, con l’onere da parte dell’abbazia di pagare ogni anno 15 tareni alla curia della terra di Rocca Bernarda nella festa della Beata Maria Vergine nel mese di agosto. Tale territorio, concesso in precedenza dai conti di Catanzaro, era stato mantenuto dal monastero fino al tempo della madre di Errichetta “D.na Margarita de Poytiers”, ma poi il monastero ne era stato privato.[xl]

Errichetta Ruffo portò in dote Rocca Bernarda ad Antonio Centelles, che assunse anche il titolo di marchese di Crotone.[xli] A causa della sua ribellione, il re Alfonso d’Aragona scese con l’esercito in Calabria. Guadato il Neto nel novembre 1444, le truppe del re posero l’assedio a Crotone e agli abitati vicini. “Entrato nelle terre del Marchesato, per la prima terra assaltò lo Zirò, il quale non fece resistenza, trovò bene un poco di reipugnanza alla Rocca Bernarda; ma al fine tra pochi di si rese, e poi andò a Cotrone”.[xlii] Così caddero dopo aver resistito Rocca Bernarda, Santa Severina, Belcastro e le Castelle e da ultimo, alla fine di gennaio 1445, il castello di Crotone. Prima di lasciare la Calabria nell’aprile 1445, Alfonso emanò alcune disposizioni per la custodia dei castelli conquistati; tra questi, oltre a quelli di Crotone, Crepacore e altri, compare anche quello di Rocca Bernarda, segno della importanza del luogo.[xliii]

L’esercito di Alfonso lasciava il Crotonese spopolato ed in rovina a causa dei saccheggi e delle uccisioni tanto che, per facilitarne il ripopolamento, il re concedeva l’esenzione dal pagamento dei fuochi per dieci anni e altri piccoli e temporanei sgravi, per permetterne la rinascita economica.[xliv] Rocca Bernarda come le altre terre, fu confiscata ed incamerata al demanio regio. Essa era importante per la sua posizione strategica e di controllo, a guardia della vallata e del passo sul fiume Tacina, faceva 185 fuochi, circa settecento abitanti, vi si teneva una delle fiere più importanti della Calabria, la fiera di Mulerà,[xlv] vi erano gli imponenti mulini della Canosa, ed il baglivo esigeva una sostanziosa tassa sulle mandrie che passavano il Tacina, e pascolavano sul territorio compreso tra il Tacina ed il Neto. Dall’affitto dei mulini, delle vigne e della bagliva, la regia corte incamerava ogni anno ben 90 ducati.[xlvi] La terra fu dapprima amministrata da un regio governatore, che svolgeva anche le funzioni di castellano.[xlvii] In seguito, fu concessa in feudo da re Alfonso a Valentino Claver.[xlviii]

Re Alfonso I d’Aragona (da wikipedia.org).

La mala signoria

Alla morte di Alfonso (1458) riprendeva la ribellione in Calabria. Nell’autunno del 1459 re Ferrante ebbe a patti Santa Severina, Cirò ed altre terre, pose il blocco a Crotone e Le Castelle, che bombardò con le artiglierie venute da Napoli.[xlix] Saccheggiò gli abitati della vallata del Tacina, accanendosi particolarmente contro Rocca Bernarda[l] e Belcastro, che a lungo gli resistettero.[li] L’opera nefasta fu completata da Maso Barrese, che infierì ferocemente e distrusse numerosi abitati che spariranno per sempre: Crepacore, Nimfi, San Leone, Santo Stefano, San Mauro de Caraba, ecc.[lii]

Nel 1462 re Ferrante promise la reintegrazione di alcune terre al Centelles, tra le quali Rocca Bernarda che era in demanio regio.[liii] Il potere del Centelles durò poco, divenuto nel 1464 principe di Santa Severina, nel 1466 veniva preso a tradimento a Santa Severina e condotto a Napoli a morire.[liv]

Durante i pochi anni in cui ritornò in potere del Centelles, questi concesse il feudo di Umbro di Manno ed i mulini della Canosa, situati in territorio di Roccabernarda, a Giovanni de Colle.[lv]

Rocca Bernarda ritornò a Valentino Claver il quale commise molti abusi e si impossessò di alcune terre universali. Egli facendo valere ed imponendo antichi privilegi, si impossessò dello “herbaggio dicto de molera”,[lvi] che però in precedenza era stato concesso all’università di Rocca Bernarda dal re. Per tali motivi i cittadini si ribellarono e cacciarono il feudatario, ma furono repressi crudelmente dalle truppe regie. Di tale ribellione, finita in modo tragico, rimane testimonianza in una lettera regia: “Nell’anno 1487 essendo sorta discordia tra Valentino, e le genti della Roccabernarda, il re Ferdinando scrive con grande istantia a D. Pietro d’Aragona suo nepote e General Luocotenente in quella Provincia, che debba veder daccordar quegli interrogamenti al miglior modo fosse possibile, scrivendo ancora a Valentino, com’egli l’haveva restituita la possessione di quella terra, e che dall’hora avanti vedesse di trattar meglio quella gente”.[lvii]

Valentino Claver riuscì con l’aiuto delle armi del re, a ritornare in potere della terra, che passò poi al figlio Giacomo. Il dominio di quest’ultimo durò ancora pochi anni.[lviii] Nel 1491 troviamo Rocca Bernarda già in demanio regio. Nell’ottobre di quell’anno il sindaco e l’università chiedevano al re Ferdinando alcune concessioni, tra le quali quella di poter scontare sui pagamenti fiscali i cinquanta ducati che Rocca Bernarda doveva pagare, come da ordine del tesoriere di Calabria, all’arrendatore delle saline del Neto, ma che per la povertà della terra, non era stato possibile assolvere a suo tempo, e perciò Rocca Bernarda era stata gravata a pagare anche gli interessi.

Poi domandarono di essere lasciati nel pacifico possesso del pascolo di Molerà; diritto che l’università godeva già in passato, ma di cui era stata privata, dapprima con la forza dal feudatario Valentino Claver, che vantava un antico privilegio, poi, ritornata la terra in potere regio e ripreso il libero pascolo, era intervenuto il regio secreto, che aveva intimato ai cittadini di lasciarlo. Chiedeva, inoltre, la conferma dell’antico privilegio secondo cui i cittadini potevano pascolare nel corso, o tenimento di Neto, appartenente all’abbazia di Calabro Maria di Altilia, cosa che al presente era impedita, con grave danno per i cittadini, che vedevano il loro bestiame portato via in carcere a Santa Severina, dai procuratori del nuovo commendatario dell’abbazia, il chierico napoletano, Carlo d’Aragona. Da ultimo, la richiesta che fosse rispettato il privilegio concesso dal re Alfonso, che proibiva le difese di ghiande nel loro territorio, in modo da non ostacolare il pascolo del bestiame dei cittadini.[lix]

Napoli, Museo di San Martino, bassorilievo di re Ferdinando I d’Aragona proveniente da porta Carmine (da commons.wikimedia.org).

I feudatari

Rocca Bernarda rimase alcuni anni in demanio ma, il 14 ottobre 1496, re Federico, alla ricerca di denaro per difendere il regno, la vendeva ad Andrea Carrafa assieme alla città di Santa Severina e alle terre di Castellorum Maris, Policastro e Ipsigrò, con trecento ducati annui sui diritti fiscali nelle sopraddette terre, per il prezzo di ducati 9000.[lx]

Il conte di Santa Severina ne prese subito possesso, come risulta dal cedulario della provincia di Calabria Ultra dell’anno 1500, dove Andrea Carrafa risulta tassato per la terra di Rocca Bernarda ed il feudo disabitato di Crepacore. Morto nell’ottobre 1526 Andrea Carrafa, l’11 dicembre 1527 il viceré Don Ugo de Moncada investì il nipote Galeotto Carrafa della città di Santa Severina, con i casali e terre delle Castelle, Policastro, Roccabernarda et Ipsigro ed il feudo disabitato di Crepacore.

Il 19 aprile 1543 fu accordato il regio assenso alla vendita che Galeotto Carrafa, conte di Santa Severina, faceva a Cesare Galluccio della terra di Roccabernarda, la quale era detenuta con il patto di retrovendendo da Salvatore Spinello, il quale l’aveva comprata per ducati 4000 dallo stesso Galeotto Carrafa. Fatta la ricompra dallo Spinello, il conte promise di venderla per ducati 8000 a Cesare Galluccio, sempre con patto di retrovendendo. Non passò molto tempo, che Roccabernarda sarà nuovamente venduta, come risulta da un atto successivo. Il 24 giugno 1560 fu prestato il regio assenso alla vendita e cessione fatta da Gio. Vincenzo de Loffredo, per volontà di Gio. Cesare de Loffredo, della terra di Roccabernarda in beneficio di Gio. Battista Monte Nero, con l’annua percezione di ducati 320 dai primi frutti e entrate della terra, per prezzo di ducati 3200.

Il 14 novembre 1577 Francesco la Grotte, pubblico incantatore e commissario deputato dal Sacro Regio Consiglio, dichiarò che essendo stata messa all’asta la terra della Roccabernarda ad istanza dei creditori di Gio. Cesare Loffredo, olim utile padrone di quella terra, quest’ultima era stata venduta a Gio. Battista Piscicello per ducati 20.000, sempre con il patto di retrovendendo. Successivamente tacitati i creditori, la terra fu nuovamente messa all’asta e fu assegnata per ducati 39.560 ad Ettore Caracciolo, per persona nominanda. Ettore Caracciolo dichiarò di aver fatto la compra in nome e per parte di Don Alfonso Carrafa duca di Nocera. Il duca di Nocera ed i suoi eredi e successori, ebbero la terra di Roccabernarda libera e in perpetuum e senza patto di retrovendita, con il suo castello, banco della giustizia, prime et seconde cause civili, criminali et miste, ecc., e con tutte le altre sue entrate. Con l’acquisto fatto dal Duca di Nocera, Roccabernarda andava a far parte del così detto Stato di Cutro, seguendone le sorti. Infatti, il Duca di Nocera un po’ alla volta aveva acquistato le terre di Cutro, San Giovanni Minagò, Castelle e Rocca Bernarda, i feudi di Crepacore, Foti, Barrili ed i nove molini della Canosa sul fiume Tacina, in territorio di Roccabernarda.

Morto Alfonso Carrafa, seguì il figlio Ferrante, che ne era già in possesso nel febbraio 1583, come risulta da una significatoria, speditagli il 26 febbraio 1583, per il relevio dovuto alla regia corte per l’entrate feudali delle terre di Cutro, San Giovanni Minagò, Rocca Bernarda e le Castella. Morto Ferrante Carrafa nel settembre 1593, i feudi passarono al figlio Maria Francesco. Nel 1620 il Dottor Sebastiano Vitale dichiarò che intendeva comprare da Francesco Maria Carrafa, duca di Nocera, le terre di Cutro, le Castella, Rocca Bernarda e San Giovanni Minagò con il ius dell’ancoragio di Cotrone e la gabella e feudo di Foti, ecc., in provincia di Calabria Ultra, per il prezzo di ducati 238.791. Il Vitale intendeva fare l’acquisto con denaro e per conto di Giovanna Ruffo, marchesa di Licodia.

Il 9 marzo di quell’anno 1620, il viceré, il duca d’Ossuni, concesse il regio assenso alla vendita per il prezzo di ducati 238.791, parte pagati e parte con promessa di pagare. Il 4 novembre 1621 il cardinal Zapata, luogotenente generale del regno, diede il regio assenso all’acquisto fatto delle terre di Cutro, Castella, e Roccabernarda, e della terra, o casale di San Giovanni Minagò, in provincia di Calabria Ultra, del jus ancoragio della città di Cotrone, e del feudo di Foti, sito in territorio della città di Santa Severina. L’acquisto era stato fatto dal dottor Sebastiano Vitale in beneficio della marchesa di Licodia Giovanna Ruffo.

Alla morte di Giovanna Ruffo, marchesa di Licodia, avvenuta il 14 dicembre 1650, subentrò il figlio, il principe di Scilla Francesco Maria Ruffo, il quale nel marzo 1658, risulta in possesso delle terre di Cutro, Roccabernarda, Castella e San Giovanni Minagò, del feudo di Crepacore e altri.

Il 29 maggio 1659 fu dato il regio assenso alla vendita fatta da Francesco Girardo, pubblico incantatore, in nome e parte del Sacro Regio Consilio, come anche in nome e parte dei creditori, tanto di Francesco Maria Ruffo, principe di Scilla, e della defunta Giovanna Ruffo, principessa di Scilla e madre di Francesco Maria, quanto del defunto Francesco Maria Carrafa, duca di Nocera, e dei loro predecessori, delle terre di Cutro, Castelle, Roccabernarda, terra, o casale di San Giovanni Minagò, e del jus dell’ancoraggio della città di Cotrone. Tale vendita era stata fatta in beneficio di Francesco Filomarino principe della Rocca dell’Aspro, “con tutte loro ville et casali abitati e disabitati, Bagliva, Portulania, Pesi e misure officio mastro d’atti”, per il prezzo di ducati 150.000.

Morto il 14 novembre 1678 il principe Francesco Filomarino, su istanza dei creditori, lo stato di Cutro fu messo all’asta dal Sacro Regio Consiglio e venduto con regio assenso del 6 giugno 1686, ad Ippolita Maria Muscettola. In precedenza, il feudo era stato apprezzato il 4 settembre 1680 dal tabulario Carlo Papa. Tra i corpi descritti nell’apprezzo della terra di Roccabernarda vi era: “La Mastrodattia alla quale vanno incluse le cause criminali tantum del casale di Altilia, la bagliva, la portolania, la catapania, la zecca di pesi e misure, il jus della fiera di Molerà con tutte le stanze coverte, territorio della medesima spettante, il subfeudo di Licari, il subfeudo di Marici, il subfeudo della Viola, cenzi minuti, corso di Molerà vecchio nel quale vi sono compresi diversi territorii, cioè la Foresta, Moio, S.to Brancati, et Linzi, Scoglione et costa d’Amendola corso del numero di Mando seu lenza nel quale va compresa la gabella seu territorio della Lenza.”[lxi]

In seguito, ritornò ai Filomarino e precisamente al fratello di Francesco, il principe D. Giovanni Battista Filomarino. Alla morte di questi, avvenuta il 4.aprile1685, seguì il figlio Tomaso Filomarino, che ebbe le terre di Rocca d’Aspro, Perdifumo, lo stato di Cutro e l’ancoraggio di Cotrone. Tomaso Filomarino morì il 4 gennaio1688, ereditò il fratello Francesco.

Francesco risulta feudatario solo di Rocca d’Aspro e di Perdifumo, essendo lo stato di Cutro messo all’asta e venduto nel 1686 a Ippolita Maria Muscettola. Tuttavia, trattandosi di una falsa vendita, non essendo stata perfezionata, l’atto fu annullato e nel 1697 lo stato di Cutro ritornò pienamente ai Filomarino, in persona di Giovanbattista, figlio ed erede di Francesco, che rimase feudatario di Roccabernarda fino alla sua morte avvenuta nel 1770.

I Filomarino manterranno la terra di Rocca Bernarda assieme alle terre di Cotronei e Policastro, il feudo di Rivioti, il feudo di Fungardo, Le Castelle, Cutro, San Giovanni Minagò, con il jus di ancoraggio della Calabria Citra ed Ultra, fino all’eversione della feudalità, con Giambattista Filomarino, nipote di Giovanbattista, “IX Principe di Rocca d’Aspide, IX Duca di Perdifumo, Conte del Castello dell’Abbate ed utile Signore degli Stati delle città di Cutro e Policastro, terre di Rocca Bernarda, Cotronei e Castella, del Criminale di Altilia e del Corso Ferlusello: Grande di Spagna di Prima Classe e Gentiluomo di Camera con esercizio di Sua Maestà il Re n.ro Sig.re.”

Arme della famiglia Filomarino: “di verde a tre bande di rosso filettate d’argento” (www.bibliotecaestense.beniculturali.it).

Antichi privilegi

Secondo il Fiore, tra gli antichi privilegi concessi, e più volte confermati, dai re all’università e uomini di Roccabernarda, vi era quello che permetteva ai baglivi di Roccabernarda di esigere il diritto di pagliaratico per carlini 25 sopra ogni mandria, che pascolava sul territorio compreso tra i fiumi Neto e Tacina. Un altro concedeva di poter esigere una tassa da coloro che transitavano sul passo detto di Tacina ed infine, ciò che “è di più considerazione”, di esigere il “falangaggio” dalle navi che approdavano al porto di Crotone.[lxii]

Note

[i] Bernardo del Carpio, eroe leggendario spagnolo. Figlio illegittimo del conte di Saldana e di Jimena, sorella di Alfonso II il Casto. Valente G., Dizionario dei luoghi della Calabria, Frama Sud, Chiaravalle Centrale 1972, II, p. 808. Barrio G., Antiquitate et Situ Calabriae, Liber Quartus, Roma 1571, p. 449. Marafioti G., Croniche et Antichità di Calabria, Padova 1601, p. 212.

[ii] Malaterra G., De Rebus Gesti Rogerii Comitis, Zanichelli 1928, p. 59.

[iii] Gallo Cristiani A., Piccola cronistoria di Rocca di Neto, Roma 1929, p. 36.

[iv] Lenormant F., La Magna Grecia, II, Chiaravalle C., 1976, p. 271.

[v] Pontieri E., Tra i Normanni nell’Italia meridionale, Napoli 1964, p. 169.

[vi] Malaterra G., De Rebus Gesti Rogerii Comitis, Zanichelli 1928, pp. 90-92. Ménager L. R., Inventaire des Familles Normandes et Franques Emigrées en Italie Méridionale et en Sicilie XI – XII siecles, in “Roberto il Guiscardo e il suo Tempo, Relazioni e Comunicazioni nelle Prime Giornate normanno-sveve”, Bari maggio 1973, pubblicato a cura del Centro di Studi Normanno-Svevi Università degli Studi di Bari in Fonti e Studi del Corpus mambranarum italicarum XI, Roma 1975, p. 273.

[vii] Jamison E., Note e documenti per la storia dei conti normanni di Catanzaro, in ASCL a. I, 4, Roma 1931.

[viii] “Goffridi quondam comitis Catacensis fundatori a monasteri vestri et Guill(elm)i de Lutio filii eius et Goffridi de Carbonara nepotis illius”. Pratesi A., Carte latine di abazie calabresi provenienti dall’archivio Aldobrandini, 1958, p. 134. Iosfredus de Loritello, conte, figlio del conte Rhao conferma nell’ottobre 1131, presso il castello di Asylorum, le donazioni che egli e sua madre la contessa Berta, avevano fatto al monastero di S. Stefano de Nemore. Trinchera F., Syllabus graecarum membranarum, 1865, pp.146-148.

[ix] Raimondo sposò Segelgarda ed ebbe una figlia Clementia. Clementia, contessa di Catanzaro, promessa sposa di Matteo Bonello, partecipò attivamente alla congiura contro re Guglielmo I, e alla rivolta dei baroni calabresi che portarono alla uccisione dell’ammiraglio Maione nel 1060 e all’assedio da parte delle truppe di Guglielmo di Taverna (1162), dove Clementia si era rifugiata. Fatta prigioniera insieme alla madre, fu condotta in Sicilia ma poi fu liberata. Essa era ancora in vita nel 1179. Jamison E., Note e documenti per la storia dei conti normanni di Catanzaro, in ASCL a. I, 4, Roma 1931.

[x] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 197.

[xi] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 193.

[xii] Anselmo de Iustigen, marescallo imperiale e conte di Catanzaro, concede nel 1222 al monastero cistercense di S. Angelo de Frigillo, filiazione della Sambucina, il tenimento di Rose, o Roseti, esente da ogni imposta come lo ebbe, al tempo di re Guglielmo, Goffredo di Carbonara, signore di Rocca Bernarda, nipote di Goffredo di Loritello e pronipote di Rao e Berta di Loritello, conti di Catanzaro. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 309-312. Goffredus de Carbonara è ricordato anche in un atto del 1222, con il quale Federico II conferma al monastero florense il “cursus mandrarum in tenimento Feruliti sibi certis finibus assignatum sive in tenimento S. Severine sit, seu in tenimento Rocce Bernardi sicut Goffredus de Carbonara pro mandris umquam melius uti consueverat ispo cursu”. De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi Abbazia di San Giovanni in Fiore, 2001, p. 409.

[xiii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 112.

[xiv] Un documento del 1225 dell’abbazia di S. Angelo de Frigillo ricorda la via “que solent ire homines Mes(ora)ce ad terras Castellorum et ad turris Tacine”. Tale via passava il fiume Tacina nei pressi della località “terminum grossum”. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 337-338.

[xv] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 27.

[xvi] Russo F., Regesto, I, 362.

[xvii] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 154-157. Sul verso del documento: “Carta de Rocca Bernardi”.

[xviii] Ughelli F., Italia Sacra, Tom. IX, 478.

[xix] Pometti F., Carte delle Abbazie di S. Maria di Corazzo e di S. Giuliano di Rocca Fallucca in Calabria, in Studi e Documenti di Storia e Diritto anno XXII, 1901, p. 284.

[xx] Russo F., Storia della Chiesa in Calabria, II, 1982, pp. 400-404.

[xxi] Cod. Vat. Lat. 13490, III, 105 (1516).

[xxii] Pratesi A., Carte latine di abazie calabresi provenienti dall’archivio Aldobrandini, 1958, pp. 160-164.

[xxiii] Verso la fine del sec. XI, il visconte Nicola Grimaldo, signore di Santa Severina, aveva fondato e dotato “in loco Castelli et fluminis Tachine”, una chiesa e un piccolo monastero dedicati a Maria e a S. Nicola. Morto il Grimaldo, il duca Ruggero lo diede in amministrazione ad alcuni magnati: Brienio, Alioctus, Gottofridus figlio di Yvum, Cheles e, da ultimo, a Fulcone di Monte Curbino che lo diede con tutte le proprietà all’abbazia della Mattina. Il monastero sorgeva in località S. Maria di Armirò in territorio di Rocca Bernarda. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 27-30.

[xxiv] Nel 1209 Federico II e nel 1210 il papa Innocenzo III, confermano i beni e i privilegi del monastero. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 240-247.

[xxv] De Leo P., Reliquiae florensi, p. 398.

[xxvi] Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina-Crotone-Cariati, rist. 1999, p. 249.

[xxvii] De Leo P., Reliquiae florensi, p. 409.

[xxviii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 161, 399. De Leo P., Reliquiae florensi, p. 398. Pometti F., Carte delle Abbazie di S. Maria di Corazzo e di S. Giuliano di Rocca Fallucca in Calabria, in Studi e Documenti di Storia e Diritto anno XXII, 1901, p. 286. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina-Crotone-Cariati, rist. 1999, p.249. Ughelli F., Italia Sacra, Tom. IX, 478.

[xxix] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 407-408.

[xxx] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 402.

[xxxi] Nel versamento del denaro di reintegrazione delle decime per la S. Sede del 1310-1311, compaiono l’“Archipresbyter Rocce Bernardi”, che versa quattro tari, ed i presbiteri Stephanus della stessa chiesa, che versa grana X, e Benagio de Rocca Berardi, che versa tari III. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina-Crotone-Cariati, rist. 1999, p. 280 sgg.; Nelle decime del 1325 compaiono i chierici Guillelmus mansus, Stephanus, Guillelmus, Alexander e Cevandachi. Russo F., Regesto, I, 4934 sgg.

[xxxii] Minieri Riccio C., Notizie storiche tratte da 62 Registri Angioini dell’archivio di Stato di Napoli, Napoli 1877, p. 215.

[xxxiii] Re Carlo d’Angiò scrive a Goffredo de Summesot, giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana che, per una migliore amministrazione, ha deciso di staccare da quel giustizierato ed aggregare a quello di Calabria alcune terre. Reg. Ang., Vol. XXII, 1279-1280, p. 89.

[xxxiv] Nell’agosto 1284 re Carlo da ordini affinché si custodissero i passi di Cotrone, Santa Severina, Tacina e Rocca Bernarda e vicinanze, a causa dei disertori. Reg. Ang. XXVII, 1283-1285, p. 479.

[xxxv] Vaccaro A., Kroton, Mit 1965, I, p. 309.

[xxxvi] Reg. Ang. XII, 1273-1276, p. 143.

[xxxvii] Fiore G., Della Calabria Illustrata, III, p. 93.

[xxxviii] Maone P- Ventura P., Isola Capo Rizzuto, 1981, pp. 257-258.

[xxxix] ASV, Reg. Vat. 355, f. 287.

[xl] Privilegio di Errichetta Ruffo per il tenimento denominato Alimati in Regia Sila, scritto in carta comune, che porta la data de 25 giugno 1439, Atti relativi alla rimessa de’ libri ed altre carte originali appartenenti al monastero de cisterciensi di Santa Maria di Altilia. ASCZ, C. S. – S. E. Cart. 60, fasc. 1333. Errichetta Ruffo, contessa di Catanzaro, aveva concesso al monastero le tenute di Neto, Caria, Menta e Bosco “libere et immuni, eccetto solo con il peso di pagare 15 tari l’anno, che sono tre D.ti ogn’anno all’università … della Rocca Bernarda per riconoscimento”. ASCZ, Platea del monastero di S.ta Maria di Altilia, 1661, ff. 21-22, in Miscellanea. Monastero di S. Maria di Altilia (1579-1782), 529, 659, B. 8.

[xli] Pontieri E., La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, pp. 183 sgg.

[xlii] Costanzo A., Istoria del Regno di Napoli, Milano 1805, III, p. 132.

[xliii] Pontieri E., La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, p. 205.

[xliv] A causa degli eventi bellici che avevano gravemente colpito gli abitanti e le loro proprietà cessò l’esazione delle decime del formaggio e sugli agnelli per tutto il tempo che pascolavano nelle terre della diocesi di Santa Severina. L’arcivescovo poté riscuotere dopo la riconferma fatta da re Alfonso il 9 febbraio 1446. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina-Crotone-Cariati, rist. 1999, p. 238.

[xlv] Fonti Aragonesi, II, pp. 104-105.

[xlvi] Pontieri E., La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, pp. 278-279.

[xlvii] Dal 1451 al 1453 è Martino Iohanni Escarrer. Fonti Aragonesi, II, pp. 49, 216.

[xlviii] Campanile F., Insegne dei nobili, Napoli 1680, p. 273.

[xlix] Pontieri E., La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, p. 231.

[l] In seguito, re Ferrante accordò alla città la riduzione di alcune tasse, per essere stata particolarmente provata dalle vicende belliche. Maone P., San Mauro Marchesato e le sue vicende attraverso i secoli, Mancuso Catanzaro, 1975, pp. 102-103.

[li] Il 14 ottobre 1459, re Ferdinando presso gli accampamenti di Belcastro, conferma i privilegi di Castellorum Maris. AVC, Processo Grosso di fogli cinquecento settanta due della lite che Mons.re Ill.mo Duca di Nocera per il detto Vescovato dell’anno 1564, f. 415v.

[lii] Nel marzo 1479 il priorato, o grangia di San Pietro de Niffi, risulta spopolata ed il convento senza monaci. Russo F., Storia della Chiesa in Calabria, II, 1982, p. 455. Nel 1482 il casale di Santo Stefano e quello di San Mauro de Caraba risultano spopolati. Maone P., San Mauro Marchesato e le sue vicende attraverso i secoli, Mancuso Catanzaro, 1975, p. 102.

[liii] Pontieri E., La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli 1963, pp. 284-285.

[liv] Giampietro D., Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi, ASPN Napoli 1884, p 267.

[lv] Fiore G., Della Calabria Illustrata, III, pp. 326-327.

[lvi] Trinchera F., Codice aragonese o sia Lettere regie, Napoli 1866-1870, p. 133.

[lvii] Campanile F., Insegne dei nobili, Napoli 1680, pp. 173-174.

[lviii] Nel 1490 Rocca Bernarda era tassata annualmente per diritti di fuochi e tassa sul sale per duc. 257, che corrispondevano al numero dei fuochi, circa 1000 abitanti. Fonti Aragonesi, XIII, p. 230.

[lix] Trinchera F., Codice aragonese o sia Lettere regie, Napoli 1866-1870, pp. 132-134.

[lx] AVC, Processo Grosso di fogli cinquecento settanta due della lite che Mons.re Ill.mo Duca di Nocera per il detto Vescovato dell’anno 1564, ff. 480 sgg.

[lxi] ASN, Ref. Quint. 207, ff. 78-122.

[lxii] Fiore G., Della Calabria Illustrata, I, p. 220.

Creato il 23 Febbraio 2015. Ultima modifica: 11 Dicembre 2023.